৭১ এর স্মৃতি – কুলাউড়া-সৈয়দ শাকিল আহাদ

- প্রকাশিত: শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৫

- ৮৭ বার পড়া হয়েছে

৭১ এর স্মৃতি – ১ সৈয়দ শাকিল আহাদ

১৯৭১ সালে আমি অনেক ছোট , তবে কয়েকটি ঘটনা এত স্পষ্ট মনে আছে যা স্মৃতিতে দাগ কেটে আছে ।আমি তখন নানা বাড়ীতে সিলেট জেলার অন্তর্গত , বর্তমানে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া থানার ঊছলাপারা এলাকায় ,কুলাউড়া শহরের দক্ষিন দিকে স্কুল চৌমুহনী থেকে শুরু করে উত্তরে রেলক্রসিং পর্যন্ত এক রাস্তার শহর কুলাউড়া ,তার ঠিক মাঝামাঝি তেই আমাদের ঐ নানাবাড়ী , বিরাট দীঘিওয়ালা ঐতিহ্য মন্ডিত খান বাহাদুর মৌলভী আমজদ আলীর বাড়ি । বাড়ীর পূর্ব পাশ্বেই বড় রাস্তা , রাস্তার একপাশ্বে শহরের একমাত্র ফুটবল খেলার মাঠ অন্যপাশ্বে আমাদের বাড়ি ।

১৯৭১ সালে মার্চে ঢাকায় গন্ডোগোল শুরু হয়, ঢাকাতে পাকিস্তানি মিলিটারীদের হামলায় জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল , নিরাপদ মনে না হওয়াতে আত্বীয় স্বজনেরা গ্রামের বাড়ীতে নিরাপদ মনে করেই ছুটে আসছিলেন প্রত্যন্ত অন্চল গুলোতে ,যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল ট্রেন , ঢাকার সাথে যোগাযোগ হতো ঐ মেইল ট্রেনের মাধ্যমে , হাতে গোনা কয়েকটি টেলিফোন ও ছিল ,সবাই তখন তাজা খবর পেতেন রেডিওর বদৌলতে , এবং ঢাকা থেকে আসা ট্রেন যাত্রীদের মাধ্যমে ।

তা ছাড়া রেডিও ছিলই অন্যতম সর্বশেষ খবর পাওয়ার বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম ।

আমাদের বাড়িতেও একটি রেডিও ছিল , তা দিয়েই সবাই জানতে পারতাম দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতির কথা ।বাড়ির সামনে বড় রাস্তা হওয়াতে রাসতায় চলাচল রত যানবাহনের কথা ও মনে আছে ,কুলাউড়া মৌলভীবাজার সড়ক পথে বাস চলাচল করতো , এবং কুলাউড়া থেকে জুড়ি হয়ে বড়লেখা বাড়ইপাড়া সড়কেও দু একটি বাস চলাচল করতো তা ও দিনের আলোতে , সন্ধার পর সড়কে তেমন একটা গাড়ী চলাচল করতে দেখা যেতো না , রেলওয়ে জংশন হওয়াতে কুলাউড়ার গুরুত্ব ছিল অনেক , সিলেট আখাউড়া রেল লাইন ছাড়া ও কুলাউড়া থেকে একটি রেল পথ ,দক্ষিন ভাগ , কাঁঠালতলি , ফুলতলা, লাতু , শাহবাজপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তখন ঐ পথে ট্রেনই ছিল একমাত্র বাহন , বর্তমানে রাস্তাঘাট উন্নত হওয়াতে সড়কপথে যোগাযোগ সহজ তাই ট্রেনের গুরুত্ব কমে গিয়েছে ।

স্পষ্ট মনে আছে সেই দিনটির কথা মে মাসের ৭ তা এ সকাল ১০ টা সাড়ে দশটা হবে ,

হটাৎ ফাঁকা গুলির শব্দ শুনতে পেলাম এবং রাস্তা দিয়ে কয়েকটি জীপের আনাগোনা দেখতে পেলাম , বড় মামা এসে জানালেন সময় খুউব কম , জান বাঁচাতে চাইলে এক্ষুনি পালাতে হবে , মিলিটারীরা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছে ক্যাম্পে , আর যারা অবাধ্য হচ্ছে তাদের গুলি করে মারছে , আশে পাশের সব বাড়ীঘরের লোকজনেরা যে যেভাবে পারছে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ,বুঝতে পারলাম মিলিটারীরা এসেছে , আর রক্ষা নেই, নানা জানালেন তিনি অবসর প্রাপ্ত সরকারি অফিসার , তিনি কোথাও যাবেন না ,থাকবেন তার বাড়ীতেই , নানী বললেন তিনিও যাবেন না থাকবেন বাড়ীতে তবে মৃত্যু ভয় সকলেরই ছিল ,সিদ্ধান্ত হলো , ঐ দিন আমরা ছোটরা সহ আম্মাকে নিয়ে বড়মামা , ছোটমামা , আমরা বাড়ীর পশ্চিম দিক দিয়ে মনসুর , আমতৈল , কাদিপুর, ভাগমতপুর পেকুরবাজার পেড়িয়ে ,পালিয়ে যাবো হাসিমপুর গ্রামে আমাদের এক আত্বীয় মকবুল আলী নানার বাড়ীতে । সেখানেই নিরাপদ থাকবো , ঐ মোতাবেক যাত্রার প্রস্তুতি চলছিল ।

হটাৎ খেয়াল করলাম ছোটমামা সম্ভবত দক্ষিন বাজার থেকে একটা রিক্সা নিয়ে এসেছেন , ঐ রিক্সায় করেই তিনটি ট্রাংকের ভিতর রক্ষিত বাড়ীর মুল্যবান সামগ্রী দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদি নিয়ে ট্রাংক তিনটি সহ রিক্সাটি নিয়ে ছোট মামার সাথে রিক্সার পিছনে পিছনে ছুটলাম , ছোটমামা কোনদিন রিক্সা চালিয়েছেন বলে মনে হয়নি , সেদিনই টেনে টেনে নিয়ে যাচছিলেন ।মক্তদির নানার রেশন দোকানের বিপরিতের মাগুরা মুখী ইটসুরকির পথ ধরে আমাদের রিক্সাটি এগিয়ে চলছিল , বি এইচ স্কুলের সামনে আসতেই পিছন থেকে একটি খোলা জীপ এসে থামলো, জীপ চালাচছিল ছোট মামার ই এক আত্বীয় বন্ধু , সাথে আরো কয়েকজন , ওরাও মিলিটারীর ভয়ে কুলাউড়া থেকে পালাচ্ছিল , ওদের কাছ থেকেই খবর পেলাম , মিলিটারী রা কুলাউড়া হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্প করেছে , ওখানে একটি কোয়ার্টার কে ‘যমঘর ‘ বানিয়ে সেখানে সকল পুরুষদের বন্দি করে রাখছে , এবং নির্যাতন করছে ইত্যাদি ,

কে ,কোথায় যাচ্ছে বলার পর মামার অনুরোধে , আমাকে জীপে তুলে দিলো যাতে আমি ছোট মানুষ এবং আমার কষ্ট একটু কম হয় , সম্ভবত জীপে চড়ার সেটাই ছিল আমার প্রথম অভিজ্ঞতা , মাটির রাস্তা দিয়ে সেই জীপটি চললো , কয়েক টি গ্রাম পেরিয়ে প্রায় চার মাইল পরে এক সময় একটি তিন রাস্তার মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিল । ঐ মামা টি ,যে কে ছিল তা আজো জানিনা , তবে তিনি আমায় বলেছিলেন ,খোকা তুমি এখানেই অপেক্ষা করো , তোমার ছোট মামা পিছনে আছে , আমরা ব্রাম্মনবাজার হয়ে টেংরা যাবো , আর তোমাদের যেতে হবে ঐ পথে ,কিছুক্ষন পরেই চলে আসবে তোমার মামা , আমি তার কথা মত নেমে পরলাম এবং অপেক্ষা করতে থাকলাম , একটি আমগাছের নিচে বসে ,অপেক্ষা তো আর শেষ হয়না , কয় ঘন্টা যে পেরিয়েছিল তা বলতে পারবো না , তবে মনে আছে অপরিচিত কৌতুহলী কিছু পথচারী আমার পরিচয় ইত্যাদি জেনেছিল , কেউ আবার তাদের বাড়িতেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল , আমি যাইনি ।

অনেক ক্ষন পর ছোট মামা আসছে না দেখে আমি সাহস করে ঐ পথ ধরেই কুলাউড়া ফেরত আসতে শুরু করলাম ।কিছুদুর আসার পর দেখলাম ছোটমামা রিক্সাটি টেনে টেনে আসছেন ভারী ঐ ট্রাংক তিনটি সহ ।

মামা ভাইগনাার মিলন হওয়াতে যেন স্বস্তির আনন্দ হয়েছিল তাৎক্ষনিক ভাবে ।

আস্তে আস্তে আমরা মামা ভাগিনা মিলে প্রায় সন্ধায় ,কাংখিত গন্তব্য হাসিমপুরের মকবুল আলী নানার বাড়ীতে পৌঁছাই , পৌঁছেই আমি কান্না কাটি শুরু করে দিয়েছিলাম । বাড়ী যাবো , বাড়ি যাবো ,আম্মার কাছে যাবো , ইত্যাদি বলে কারন আমি পালানোটা খুউব আনন্দের মনে করেই ছোট মামার সাথে কিছু না ভেবেই রওয়ানা হয়েছিলাম ।পালানোর মানে কি এবং তা যে অনেক কষ্টের সেটা বুঝতে পারিনি তখন আমার বয়স মাত্র ৫ বছর , ঐ টুকু শিশুর তো কিছুই বোঝার কথা নয় ।তবে হাসিমপুরের মামা খালারা আমাকে আদর সোহাগ দিয়ে আপন করে নিয়ে ছিলেন বলে পরবর্তীতে তেমন কষ্ট হয়নি ।

চলছিল দিনগুলি আনন্দেই ।কয়েকদিন পরে কাউকে না জানিয়ে একা একা হাটতে হাটতে ঐ মাটির সড়ক দিয়ে কুলাউড়ার উদ্দেশ্য রওয়ানা দেই , কিছুদুর পাড়ি দিয়ে কাদিপুর গ্রাম পেরিয়ে পেকুর বাজার এসে রাস্তা হারিয়ে কাঁদতে থাকি , তখন ঐ বাজারে আমি কে ? কোথায় যাবো ? ঐখানে কিভাবে এলাম ? এত লোকের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে আমি সঠিক জবাব দিতে পারি নাই , শুধু বলছিলাম , কুলাউড়া যাবো , সেখানে কেউ একজন হিন্দু ভাল লোক বুঝতে পেরেছিল যে আমি হারিয়ে গেছি , তাই আমাকে যতদুর মনে পরে জিলাপি , পানি খাইয়ে তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল । এক পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি ।

সন্ধায় ঘুম থেকে উঠে দেখি মকবুল আলী নানা , আমাকে খুঁজে বের করে পেয়েছেন এবং ঐ বাড়ীর সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন ।

ভীষন ক্ষেপে ছিলেন আমার প্রতি , বলেছিলেন , তোমার মাকে দেখার জন্য ইচ্ছে হচ্ছিল তো আমাকে বলতে পারতে , আমি তোমাকে নিয়ে যেতাম তোমার মায়ের কাছে , এভাবে না জানিয়ে কি কেউ একা একা যায় ? আজ যদি ছেলেধরারা তোমাকে ধরে নিয়ে যেতো তো কোথায় পেতাম তোমাকে ? অনেক আদর করতেন তিনি শুনেছিলাম সেদিন আমাকে না পেয়ে পুকুরে জাল ফেলেছিলেন ডুবে গেছি কিনা তা দেখার জন্য ? সেখানে সাইফুল মামা , কয়েস মামা , সুরাইয়া খালা , রাজিয়া খালা, নুর মামা,শিপলু মামা , জাকারিয়া মামা সহ সবাই আমাদেরকে তাদের সাথে এক করে নিয়ে ছিলেন , নানী ও অনেক আদর করতেন ।

মকবুল আলী নানা ছিলেন অত্যান্ত পরোপোকারী ও অতিথী বান্ধব এবং শুধু আমাদেরকে নয় উনার বাড়ীতে তখন বেশ কয়েকটি হিন্দু পরিবার ও আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করেছিল ।

যতদুর মনে আছে সেখানে ছিল ছকাপনের বিনষ ভুষন দেব

তিলক পুরের ধীরু বাবু সহ আরো বেশ কয়েক জন ।

কয়েক দিন পর একদিন ভোরেই ঘুন থেকে উঠে দেখি ঐ বাড়ীতে আম্মা , নানী , নানা সবাই এসেছেন । কুলাউড়াতে অবস্তা খারাপ হওয়াতে এবং আমাদের বাড়ির সামনেই সড়কের উত্তর পুর্ব পাশ্বে গার্লস স্কুলে মিলিটারীরা ক্যাম্প করাতে বাড়িঘর ফেলে সবাই হাসিমপুর চলে এসে কিছু দিন ছিলাম , পাকিস্তানিরা কুলাউড়ার ক্যাম্প ছাড়ার পর আমরা সবাই আবার উছলাপারায় চলে আসি । যুদ্ধ তখনও চলছিল ।

মুক্তিযুদ্ধের দুঃসহ সময়ের কথা অনেকই মনে হচ্ছে ,তবুও তখনকার সেই সহযোগীতাকারী দের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করছি ।ইতি মধ্যে অনেকেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন । আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিন তাদের জান্নাত নসীব করুন ।

৭১ এর স্মৃতি —( ২)

সৈয়দ শাকিল আহাদ

১৯৭১ সনে আমি ছিলাম কুলাউড়ায় ,

উছলাপাড়া খান সাহেবের বাড়ীতে ।

খান সাহেব এ এম আশরাফ আলী ছিলেন আমার নানা , নানার বাবা ছিলেন আমতৈল নিবাসী মৌলবী আমজদ আলী , মৌলবী আমজদ আলী ছিলেন তৎকালিন সময়ের , আই জি পি ( ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পোস্টেজ ) ব্রিটিশরা উনাকে খান বাহাদুর উপাধিতে ভুষিত করেছিল এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে তিনি ইংরেজদের তাবেদার হয়ে থাকবেন না তার পরও লোকেমুখে তা রয়ে যায় এবং তার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল ,সবাই তাকে খান বাহাদুরই ডাকতো ,তিনি ১৯২৩ সালে হিন্দু জমিদার ভারত চন্দ্র দাস এর কাছ থেকে জমি কিনে এই উছলাপারা এলাকায় খান সাহেবের বাড়ীটি তৈরী করেন ।

ঐ এলাকায় তিনিই প্রথম পাকা দালান ( ১৯২৩ সালে )তৈরী করেন , যা আজও কালের স্বাক্ষী বহন করে আছে , মৌলবী আমজদ আলীকেই সকলে খান সাহেব বলেই ডাকতো , পরবর্তীতে তার বড় ছেলে আমার নানাকেও এ এম আশরাফ আলীকে সবাই খান সাহেব হিসাবে জানতো , যদিও , তিনি সাব রেজিষ্টার সাহেব হিসাবেই বেশি পরিচিতি ছিল , যেহেতু পেশায় তিনি ছিলেন সাব রেজিষ্টার , কর্মপরিচালনা ও সরকারী দায়িত্ব পালনের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় যেতে হয়েছে এবং তিনি অবসরের আগে পদোন্নতি পেয়ে জেলা রেজিষ্টার হয়েছিলেন বরিশাল জেলায় ।উনারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন ।

নানা বাড়ীর সামনে বিরাট পুকুর ও পিছনেও পুকুর ছিল ।

বলছিলাম ১৯৭১ সালের কথা ,

আমি আমি তখন নিতান্তই শিশু। তারপরেও আমার কিছু স্মৃতি মনে আছে যেগুলো সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করে। আমার স্পষ্ট খেয়াল আছে সে বছর বর্ষার সময়ে আমাদের পরিবারের সাথে আশ্রয় নিয়েছিলো

হিন্দু এক পরিবার ,তাদের কথা না বললেই নয় ,

পাকিস্তানি মিলিটারীরা এবং এই এলাকার কিছু চিন্হিত রাজাকারেরা যখন হিন্দুদের ধরে ধরে এনে নির্যাতন করতো কুলাউড়া হাসপাতালের ক্যাম্পের যমঘরে এবং কুলাউড়া গার্লস স্কুলের ক্যম্পে , পরবর্তীতে চোখ বেধে হত্যা করতো রেল লাইনের পূর্বপাশ্বে , সিগনাল পয়েন্টে নিয়ে , তখন কোন এক রাতে ,ভয়ে বাড়ীঘর , গরুছাগল , জরুরী জিনিষপত্র যেটা যেখানে ছিল তা ফেলে রেখে , তারা হানাদার বাহিনীর আক্রমণ থেকে প্রাণ বাচানোর জন্য পরিবার পরিজন নিয়ে পালিয়ে চলে এসেছিল আমাদের মুসলমান বাড়ীতে ,সম্প্রিতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন উনারা , তাদের ধারনা ছিল যে এই বাড়ীটি যেহেতু মুসলমানদের সুতরাং এই বাড়িতে আসলে কোন বিপদ হবে না , খান সাহেব অত্যান্ত ভাল লোক এবং সত্বিকার অর্থে তখন কোন বিপদই হয়নি তাদের পরিবারের । সেদিন আমি ও আমার বড় বোন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমাদের বাড়িতে অনেক অচেনা লোক , বিস্মিত হই , তখন

এই পরিবারের সাথে এসেছিল কয়েকজন সদ্য কিশোর ও কিশোরী যাদের সাথে আমি অনেক খেলাখুলা করেছি , বড় বড় তিন ভাইয়ের কথা মনে আছে , রামব্রীজ ভাল নাম চন্দন ঘোষ বর্তমানে শিক্ষকতা পেশায় জড়িত , সাদাব্রীজ ( বর্তমানে প্রয়াত )

ও সুন্দর ,ছোট ছোট দুইটি ভাই ও ছিল , নাম প্রবির ও সুবীর , তিনটি বোনের নামও মনে আছে , সুন্দরী, চম্পা ও মেরী ।অদের সাথে আমরা দুই ভাই বোন দৌড়ানো দৌড়ানো খেলতাম , কার আগে কে যেতে পারে ?

একদিনের ঘটনা ,আমরা খেলার ছলে মাঠ পেরিয়ে

রেল লাইন পর্যন্ত গিয়েছিলাম , তখন সাদাব্রীজ দাদা আমাদের সাথে ছিল , ওর প্রস্তাবেই রেল লাইন ধরে আমরা কজন চলে গিয়েছিলাম ওদের বাড়ি ঠিক ঠাক আছে কিনা দেখার জন্য , ওদের বাড়িটা ছিল দক্ষিন দিকের নবীন চন্দ্র স্কুলের চৌরাস্তা সংলগ্ন রেল ক্রসিংয়ে পেরিয়ে যে রাস্তাটি গাজিপুর বাগানের দিকে গেছে , সেই খানেই , অর্থাৎ রেল লাইন সংলগ্ন পুর্ব দিকের বাড়িটি , সেদিন সবাই মিলে বাড়িটি দেখেও এসেছিলাম , আসার পথে গাড়ি দেখার জন্য সড়ক পথ বেছে নেই , হাফিজ সাহেবের বাড়ি ও সালাম মিয়া চেয়ারম্যানের বাড়ি পেরিয়ে একটি উচু কালভার্ট ছিল , কালভার্ট পেরিয়েই ছিল ছত্তার মিয়ার বাড়ি , পেট্রল পাম্প , হাসিম ডাক্তার এর বাড়ি ঐ বাড়ির সামনে হ্যানিম্যান ফার্মেসি নামে একটি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ছিল ও তার বিপরিতে ইদ্রিস মিয়ার বাড়ি ।

সেই দিন অনেক ক্ষন পরে বাড়ি ফিরে এসে অনেক বকাও খেয়েছিলাম নানী সহ অন্যান্য মুরববী দের কাছ থেকে ,আমাদের কে কড়া শাসনে রাখতেন বড় মামা আমির আলী , ভয় দেখাতেন ,বাড়ীর পুর্বদিকে , বড় রাস্তায় যাওয়া নিষেধ ছিল আমাদের জন্য, কারন রাস্তায় মিলিটারীরা বন্দুকের নল উঁচু করে টহল দেয় , যে কোন সময় ঘটতে পারে যে কোন ধরনের দুর্ঘটনা ,গুলি করে হত্যাও করে ফেলতে পারে ।হত্যা কি আর মেরে ফেলা কি এগুলি কি আর কিছু বুঝি ?

কে শোনে কার কথা ?

সুযোগ পেলেই ছুটতাম বড় রাস্তায় , গাড়ি ছুটতে দেখলেই ভাল লাগতো , গাড়ি ছুটতো রাস্তা দিয়ে , আমরা দৌড়াতাম পুকুর পাড় দিয়ে , বটগাছ পর্যন্ত , গাড়ি ছুটে চলে যেতো উত্তর দিকে আর আমরা উল্টা দৌড়ে ফিরে আসতাম ফটিকের ( বৈঠক খানা) সামনে ।

আমার স্পষ্ট মনে আছে আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে উত্তরদিকে থানার একটু আগেই ছিল দক্ষিন বাজার , থানার আগে যে রাস্তা পেকুর বাজার , বরম চাল ও ব্রাম্মন বাজার গিয়েছে ,একটু এগুলেই

বি ,এইচ প্রাইমারি স্কুলের যাবার পথে এক পাশে দুইটা মুদীর দোকান ছিল , একটিতে ভীর থাকতো অনেক বেশি , সেটিকে সম্ভবত সবাই মোমিনের দোকান বলতো ,তিনি ছিলেন নোয়াখালীর লোক , অনেক ভাল একজন লোক , সর্বদা সাদা পান্জাবী পরতেন ও মাথায় থাকতো সাদা কিস্তি টুপি ,যুদ্ধের সময় তিনি সমগ্র কুলাউড়ার জনগনকে যথাসাধ্য বাকিতে পন্য সামগ্রী সরবরাহ করেছিলেন ,

১৯৭১ সালে এই অন্চলে বিদ্যুৎ ছিল না , রাতের অন্ধকারে আলোর জন্য অন্যতম ভরসা ছিল

হারিকেন ও কুপি বাতি , যা কেরোসিন দিয়ে জ্বলতো , কেরোসিন তেলও তখন ১২ আনা আশি পয়সা সের দরে বিক্রি হতো ।সেই দক্ষিন বাজার যাবার বিপরিতে ছিল একটি গলি ঐ গলিটি দিয়ে রেলওয়ে কলোনি পেরিয়ে , রেলওয়ে ডাক্তার সাহেবের বাসা ও রেলওয়ে স্কুল পেরিয়ে রেল স্টেশনে যাবার পথটি ছিল সকলের পরিচিত স্টেশনে যেতে হলে সকলেই এই পথটি বেছে নিতেন , সেই গলির মুখে ছিল মক্তোদির মিয়ার রেশনের দোকান এবং এই দোকানের সামনেই রাস্তায় বসে বিক্রি হতো চারকোনা টিনের তবে উপরের অংশের কিছুটা কাটা পাশা পাশি রক্ষিত দুটি কেরোসিন ভরা তেলের দোকান থেকে কেরোসিন তেল , যা কুলাউড়া ও আশে পাশের বাড়ীঘরের আলো জানানোর জন্য এই দোকান থেকেই কেরোসিন নেয়া হতো বেশি ।

কুলাউড়ায় নামাজ পড়ার জন্য সবাই মসজিদে যেত ,কুলাউড়া জামে মসজিদ টি ছিল দক্ষিন বাজারের বড় মসজিদ , লম্বা পাগড়ীওয়ালা ইমাম সাহেব ছিলেন যার নাম সম্ভবত ছিল সৈয়দ ওবায়েদউললাহ ,মসজিদের পাশেই ছিল রামগোপাল ফার্মেসি ঐ বিল্ডিং এর উপরেই ছিল মুক্তিযোদধা সংগঠক জুবেদ চৌধুরীর সাহেবের অফিস , সেখানে জুবেদ চৌধুরী,আবুল চৌধুরী ,জব্বার মামা, সৈয়দ আকমল হোসেন ও সৈয়দ জামালের মত লোকেরা বসে নিয়মিত ঐ সময় কি করে মুক্তিযোদধাদের সংগঠিত করে দেশকে শত্রুমুক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতেন ।

তার উল্টা দিকেই ছিল আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি আর উত্তর বাজারের মসজিদটিও ছিল বড় সেই মসজিদ পেরিয়ে একটু সামনে গেলেই ছিল উত্তর বাজার যা প্রতিদিন বিকালে বসতো এবং পাসেই ছিল কয়েকটি দলিল লেখকের দোকান , যাদের মধ্যে হাসিমপুরের মকবুল আলি মহরী যিনি সম্পর্কে আমার নানা হন এবং যুদ্ধচলাকালিন সময়ে আমরা তার হাসিমপুরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম,কাদিপুরের সিতাব মহরীর নাম মনে পড়ছে , তাদের দোকানের বিপরীতেই ছিল লাল একটি বিল্ডিং “ সাব রেজিষ্টারের অফিস “একটু সামনে ই ছিল লংলা প্রেস ,এর একটু উল্টা দিকে ছিল আলাউদ্দিন হাজি নানার পরিপাটি সুন্দর বাড়ি , একটু সামনে গেলেই ছিল ডান দিকে হাসপাতাল , বহুদিন সেই হাসপাতালে ডাঃ হিসাবে ছিলেন ডা: আজহারুন্নেছা যার অকৃত্তিম স্নেহের কথা সবসময় মনে হয় এবং

ষ্টেশন রোডে ষ্টেশনের পাশে রেলওয়ে মসজিদের কথাও বেশ মনে আছে , প্রতিটি মসজিদের পাশ্বেই ছিল অযু করার জন্য পুকুর , যা এখন কোন মসজিদের সাথেই নেই ।আর দক্ষিন দিকে হাফিজ সাহেবের বাড়ির সামনে কবরস্থান সংলগ্ন আরেকটি মসজিদের কথা মনে আছে ।

কোন একদিনের কথা বিশেষ করে বার বার মনে পড়ে , সেদিন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন দাউদ এর নির্দেশে , মিলিটারীরা একটি জীপের পিছনে সিরাজুল ইসলাম সিরাজ নামের এক ছেলেকে বেধে সারা কুলাউড়া শহর ঘুরিয়েছে বার বার ,সিরাজের বাবা আবুল কালাম পাটোয়ারী চাঁদপুর থেকে এসে উত্তর বাজারে টেইলারিং দোকান খুলে সুখের সংসার চালাচ্ছিলেন। ১৯৭০ এর নির্বাচনী প্রচারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর বহমান যখন কুলাউড়া সফরে আসেন তখন এই সিরাজ সুরেলা কন্ঠে“ মজিব বাইয়া যাওরে “ গানটি গেয়ে বঙ্গবন্ধুর মনজয় করেন , বঙ্গবন্ধু তার গলাথেকে খুলে একটি ফুলের মালা উপহার দেন সিরাজের গলায় , এই মাল্যদানের একটি ছবি ছিল মোবারক আলির আজম বোডিং এক কাউন্টারে ,মিলিটারীরা কুলাউড়ায় এলে আজম বোডিং এ এই ছবিটি দেখে , ছবির পাত্রের খুঁজে বের করে , তাদের ধরে এনে নির্যাতন করে , তাদের কাছ থেকে মুক্তিবাহিনীর খোজ জানতে চায় ,

সিরাজ ছিল তেমনি এক নির্যাতনের স্বীকার ,

মুক্তি বাহিনীতে যারা গেছে তাদের পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে আসে এবং কারো কারো বাড়ি ঘরে আগুন দেয়।

প্রচুর ঘটনা রয়েছে কুলাউড়ার যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয় । ভবিষ্যতে বড় পরিষরে লেখার ইচ্ছা রাখি ।

৭১ এর স্মৃতি -২২ (কানিহাটি)

সৈয়দ শাকিল আহাদ ।।

আমার নানী ছিলেন প্রচন্ড সাহসী, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কুলাউড়ার উছলাপাড়া খান সাহেবের বাড়িতে নানা এ এম আশরাফ আলী সাহেব যখন বললেন “ আমি সরকারী অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা আমি বাড়িঘর ছেড়ে অন্যবাড়ীতে যাবো না , অন্যদেশে রিফুজী হবো না , মরতে হলে নিজের মাটিতে , নিজের দেশেই মরবো , তুমরা যদি যেতে চাও , যাও “। তিনি যান নি , সাথে নানীও নানাকে ফেলে অন্য কোথাও যাননি ।

নানীকে সর্বদা বড়াই করে বলতে শুনতাম-

“ আমি ভানু নারায়নের বংশধর ,এই তল্লাটে আমার গুষটি গাড়া ভরা , কথায় কথায় তিনি , কৌলা, ইটা,পাল্লাকান্দি,ঘরগাও,পৃথ্বিমপাশা, তরফীবাড়ী,কানিহাটি ইত্যাদিতে তার আত্বীয় জমিদার দের , চৌধুরীদের উদাহরণ দিতেন , অনেকের কথা বলতেন , ভানু নারায়নের কথা বলতেন ,তখন বুঝিনি ,কে এই ভানু নারায়ন ?

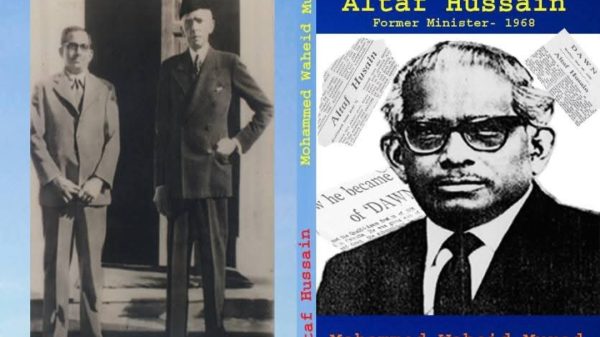

পরবর্তীতে জেনেছি , বিশেষ করে এই কুলাউড়ার একজন গবেষক মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ এর লেখা বই থেকে অনেক তথ্য পেয়েছি , শ্রদ্ধা জানাই তাকে কুলাউড়ার অতীত ইতিহাস নিয়ে উনি অনেক কাজ করেছেন ।যিনি তার লেখা ‘ইতিহাসের দর্পনে কুলাউড়া”বইতে উল্লেখ করেছেন –

ভানু নারায়ন ছিলেন একজন প্রতাপশালী রাজা , তিনি এওলাতলীর কাছে রাজধানী স্থাপন করে তার নাম রাখেন “রাজনগর”।তিনি ১৫৪৪ খৃষটাব্দ থেকে ১৫৮০ সাল পর্যন্ত ৩৬ বছর রাজত্ব করেন ।তার মৃত্যুর পর তার পাঁচ পুত্রের মধ্যে বড় ছেলে সুবিদ নারায়ন রাজা হন ।সুবিদ নারায়ন সুশিক্ষিত , সংস্কারপন্থী ও সাহসী রাজা ছিলেন , ত্রিপুরার রাজা অমর মানিক্য বাহাদুর রাজা সুবিদ নারায়ণকে চৌধুরী উপাধীতে ভুষিত করেন । রাজা সুবিদ নারায়ণ ১৫৮০ থেকে ১৫৯৮ খৃষটাব্দ পর্যন্ত ইটা রাজ্যের রাজা ছিলেন । তিনি ইটা রাজ্যের শেষ হিন্দু রাজা । পরবর্তীতে তার বংশের চৌধুরীগন বিভিন্ন এলাকায় ছরিয়ে পড়েন । এই বংশের অন্যতম ভানুগাছের করিম পুর চৌধুরী বাড়ীর কমরুল হাসান চৌধুরীর মেয়ে মনিরুন্নেছা খাতুন কুটি বিবি ই হলেন আমার নানী ।

নানীর সাথে যুদ্ধের সময় বেশ অনেক গুলো জমিদার বাড়ীতে গিয়েছি , তাদের মধ্যে অন্যতম , কানিহাটী চৌধুরী বাড়ী , এই ঐতিয্যবাহী কানিহাটী সম্পর্কে অনেক তথ্য দেওয়ার আছে , কিছু তথ্য না দিয়ে এগুতে পারছি না ।

সুদুর ইয়েমেন থেকে আগত হযরত শাহজালাল (রঃ) সিলেট জয়ের সময় তার সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন আরো ৩৬০ জন আওলীয়া ।

তার নির্দেশে বেশ কিছু আওলিয়া ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন সিলেটের আশেপাশে ছড়িয়ে পড়েন ।

এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন -হযরত শাহ হেলিমউদ্দিন নারলুলী।তিনি ভারতের মধ্যপ্রদেশের মুসলমান অধ্যুস্বিত নারউলী অন্চল থেকে আগত সাথীদের একজন ।

‘ তোয়ারিখ হেলিমী ও জালালাবাদের কথা ‘ এবং ‘হযরত শাহ হেলীম উদ্দিন নারলুলী‘ নামের দুইটি বই থেকে জানা যায় ভারতের মধ্যপ্রদেশের নারলুল অন্চলের বাসিন্দা ছিলেন হযরত শাহ হেলিমউদ্দিন (রঃ) তিনি হযরত শাহ জালালের নির্দেশে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজের নিকটাত্নীয় ও সামন্ত রাজা অসম রায়ের রাজ্যে এসে হাজির হন ।অসম রাজ্যের কাছাকাছি বর্তমান ‘ অসম রায়ের বেরী’ নামক জায়গায় আস্তানা গাড়েন ।কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মধ্যে রয়েছে ,

রাজা অসম রায় খুউব বাঘ শিকার পছন্দ করতেন , একবার বাঘ শিকারের উদ্দেশ্য বহু লোক ল্ষকর সাথে নিয়ে গহীন জংগলের অনেকটা অংশে জাল দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করে বাঘ শিকারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন ।

অনেক ক্ষন অপেক্ষা ও দিন ব্যাপী চেষ্টা করেও বাঘের দেখা না পাওয়াতে রাজা অসম রায় ভীষন

মর্মাহত হন এবং আক্ষেপরত অবস্থায় ছিলেন এমন সময় বনের মাঝথেকে দরবেশরুপী ফকির শাহ হেলীমউদ্দিন নারলুলী বেরিয়ে এসে রাজাকে বললেন ,

“ যে পশুকে রিক্ত হস্তে ধরা যেতে পারে রাজা হয়ে তুমি তাকে অস্ত্রের সাহায্যে শিকার করতে পারলেনা ?”এই কথা বলেই ফকির বনের মধ্যে প্রবেশ করলেন ।কিছুক্ষন পরে খালি হাতে একটি বাঘের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সবার সামনে আসেন ।

পোষা কুকুরের মত বাঘকে সবার সামনে বসিয়ে বাঘকে উদ্দেশ্য করে বললেন “ আর কখনও এদিকে এসোনা ।” বলে বাঘকে তাড়িয়ে দিলেন ।অসম রায় দরবেশের এহেন কান্ড দেখে অভিভুত হয়ে দরবেশকে তার রাজ্য দিতে চাইলেন ।

দরবেশ রাজ্য গ্রহনে অসম্মতি জানালে রাজা অনেক অনুনয় , বিনয় করতে থাকলে একপর্যায়ে এক তীর পরিমান জমি গ্রহন করতে সম্মত হন ।’অসম রায়ের বেরী’ নামক স্থান থেকে তীর নিঃক্ষেপ করা হইলে তীরটি অনেক দুর গিয়ে একটি গাছের মধ্যে আটকে যায় ।যে স্থানে ঐ তীরটি আটকে যায় ঐ স্থানটিই ‘তীরপাশা ‘বা ‘তেরাপাশা’ নামে খ্যাতি পায় ।

ঐ সময়ে ফকির বাবাজি বা দরবেশকে দান করা সম্পত্তির

মধ্যেই রাজা অসম রায় একটি ঘর তৈরী করে দেন যাকে ,ঐ অন্চলে ‘হুজরা’ বলা হয়ে থাকে ।

হুজুর হযরত শাহ হেলিমউদ্দিন নারলুলী (রঃ) সেই হুজরায় বসেই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী , জিকির আসগার ও ইসলাম প্রচারে মগ্ন থাকতেন ,তখন ঐ অন্চলের লোকেরা দলে দলে ইসলাম ধর্মগ্রহন করতে আরাম্ভ করে সেখানে প্রতিরাতেই দরবেশের হুজরার পাশ্বে লাল লাল বাঘকে বসে থাকতে দেখা যেত ।

সংগত কারনেই ঐ এলাকাটি ‘লালবাঘ ‘নামে পরিচিতি পায় ।একদিন রাতে রাজা অসম রায় একটি প্রদীপ কে দেখেন আপন গতিতে চলতে চলতে হুজুরের হুজরায় চলে আসে এবং এখানে এসে স্থিত হয় , তিনি দরবেশ হুজুরকে আল্লাহর আরাধনায় ধ্যানমগ্ন দেখে অপেক্ষা করতে থাকেন ।দরবেশের ধ্যান ভাঙ্গলে রাজা দরবেশকে বলেন “হে মহান হুজুর ,আমি আর এই রাজ্যে থাকবোনা , আমি আজ ঘুমের মধ্যে দেখলাম আমার লক্ষ্মীর প্রদীপটাকে বেরিয়ে যেতে ,ঘুম ভাংলে দেখি সত্বিই প্রদীপটি স্বগতিতে হেটে যাচ্ছে আমার ঘর ছেড়ে , আমিও তার পিছু নেই , পিছু পিছু আসতে থাকি , এতদুর এসে আপনার আস্তানায় পৌঁছেই সেটি নিভে যায় ।আমি নিশ্চিত বুঝতে পারছি আমার লক্ষ্মীর প্রদীপ আজ আপনার ঘরে , আজ থেকে আপনি এই রাজ্যের রাজা , বলেই তখন তিনি ঐ দরবেশ হুজুরকে পূ্র্বে মনু নদী,পস্চিমে লাঘাটা নদী ,উত্তরে মনু নদী ও তীর পাশা এবং দক্ষিনে কৈলাশহর এই সীমানার মধ্যবর্তী স্থান সমুহকে দান করে নিজে সংসার ত্যাগী হন ।উল্লেখ্য পরবর্তীতে রাজার স্ত্রী কনক রানী ও রাজকন্যা কমলা দেবী ও ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন ।দরবেশ হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন নারলুলী (রঃ) কনক রানী ও তার মেয়ে কমলার সুন্দর সচ্ছল জীবন যাপনের জন্য কিছু জমি আলাদা করে দেন যা কনক হাটী বা কানিহাটী নামে পরিচিত । ইতিহাস ঘেটে নিশ্চিত হয়েছি কানিহাটী পরগনাটি এই কনকরানীর নামেই নামকরন করা হয়েছে ।

উল্লেখ্য হযরত শাহ হেলীমউদ্দিন নারলুলী (রঃ) তার পরিবারের কাউকে না জানিয়েই হযরত শাহাজালাল ( রঃ) এর সাথে চলে আসেন ।পরবর্তীতে তার ছেলে দৌলত মালিক পিতার সন্ধানে অসম রাজ্যের লালবাঘে এসে পিতার সাথে দেখা হবার পর তিনিও দেশের কথা ভুলে এখানেই ইসলাম ধর্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন ।কিছুদিন পর দৌলত মালিকের সাথে কনক রানীর মেয়ে কমলার দেখা হলে তিনি তার রুপে মুগ্ধ হয়ে তার পিতার সম্মতিতে কমলা কে বিয়ে করেন । হুজুরের নির্দেশে দৌলত মালিক কনকরাণীর বাড়ির উত্তর পশ্চিমে বাড়ি তৈরী করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন ।

তাদের বংশের পরবর্তী পুরুষ সুলতানের নাম অনুসারে সুলতানপুর,ভুঁই মিয়ার নাম অনুসারে ভুইগাও ,দাউদের নাম অনুসারে দাউদপুর,হাজী মিয়ার নাম অনুসারে হাজীপুর ইত্যাদি গ্রামের নামকরন হয়েছে বলে প্রাচীন জনশ্রুতি রয়েছে ।

শাহ হেলিম উদ্দিন নারলুলী (রঃ) হাজীপুরের পরবর্তী বংশধরদের কয়েক জন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেছেন , তাদের মধ্যে অন্যতম কয়েক জনের বর্ননা দিচ্ছি ঃ-

তজম্মুল আলী চৌধুরী ছিলেন বৃটিশ আমলে ডি. সি ।

তার ছেলে ব্যারিষ্টার আব্দুল মুন্তাকিম চৌধুরী ছিলেন পাকিস্তান আমলে এম . এল.এ ,তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভুয়সী ভুমিকা পালন করেন , দেশ স্বাধীনের পর বাংলাদেশ আমলে তিনি ছিলেন এম.পি ।পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রদুত হিসাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গুরু দায়িত্ব পালন করেন ।

তজম্মুল আলী চৌধুরী রা ছিলেন পাঁচ ভাই , তার অপর ভাইয়ের ছেলে আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের সচীব , বিভিন্ন প্রতিষঠানের উচ্চপদে দায়িত্ব পালন এবং তত্বাবধায়ক সরকারের সম্মানিত উপদেষ্টা ছিলেন ।একই পরিবারের আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও তুফেল হায়দার চৌধুরী ও রাষ্ট্রদুতের দায়িত্ব পালন করেন ।এই পরিবারের অন্যতম বংশধর আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী দীর্ঘদিন হাজিপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন ।

তজম্মুল আলী চৌধুরীর অপর ভাই মকবুলুর রহমান চৌধুরীর ছেলে ছিলেন আব্দুল মান্নান চৌধুরী তার ছেলে জুনেদ চৌধুরী , মুক্তাদির চৌধুরী ও আবেদ চৌধুরী যিনি অন্যতম জিন বিজ্ঞানী হিসাবে ধানের নতুন নতুন উদ্ভাবনী গবেষনার মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী বিশাল সারা ফেলেছেন ।মুক্তাদির চৌধুরী বা জুবেদ চৌধুরী ছিলেন সংগ্রামী স্বাধীনতা যুদ্ধে অন্যতম সংগঠক । তার ছেলেদের মধ্যে রাশেদ চৌধুরী হেশাম বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্তান করছেন এবং কুলাউড়ায় হাজীপুর সোসাইটি নামক সংগঠনের পরিচালনায় ন্যাস্ত রয়েছেন । অপর ছেলে এমদাদুল চৌধুরী তাহরাম যুক্তরাজ্যে অবস্তান করেও স্থানীয় ক্রীড়াঙ্গনে বিশাল ভুমিকা পালন করছেন , তিনি” জুবেদ চৌধুরী ফুটবল একাডেমী” গঠন করে ঝিমিয়ে পড়া কুলাউড়ার ক্রীড়াঙ্গনে গতির সন্চার করে চলেছেন , তার অপর ভাই সেনাবাহিনীর অবসর প্রাপ্ত মেজর নুরুল মান্নান চৌধুরী হাজীপুর সোসাইটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি একজন লেখক, কবি ও মুক্তিযুদধ গবেষক ।এই বংশের অন্যতম আত্বীয় শফিউল আলম চৌধুরী বা নাদেল চৌধুরীর নাম ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য , তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সাবেক পরিচালক বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন , এই বংশের আরো অনেক অগনিত পুরুষ এবং অনেক মেয়েরাও দেশেবিদেশে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন, আগামীতে তাদের নিয়েও আলোচনা করার আশা রাখি ।

৭১ এর স্মৃতি -পর্ব ২০ ( গাজিপুর)

সৈয়দ শাকিল আহাদ

কুলাউড়া শহরের প্রবেশমুখেই উছলাপারায় হাতের ডানদিকে নবীনচন্দ্র হাই স্কুলের ফুটবল খেলার মাঠ এবং বামদিকে খান বাহাদুর মৌলবী আমজদ আলীর বাড়ি , বিশাল এক পুকুর নিয়ে তৈরী সেই বাড়িতেই টুক টুক করে বেড়ে উঠেছি আমি ,সেই পুকুরের পানি আজও স্বচ্ছ টলটলে , ছোটবেলায় এই পুকুরের পানি খেয়ে বড় হয়েছি ,দক্ষিন দিকে পাড়ের মাঝবরাবর গাছগাছালীর মাঝে কয়েকটি মনগাছ বা মাকালফল গাছ ও পেয়ারা গাছ ছিল ,

আজও সেখানে অর্থাৎ সেই পুকুরে মাছেরা , হাসেরা-সাঁতার কাটে ,আজও মনে আছে সেই মধুর স্মৃতি , পাড়ের গাছ গাছালী্র পাতার ভিড়ে চুপটি করে বসে থাকতো মাছরাঙ্গা ,ডানা শুকাতো পানকৌড়ি, ফিঙে দোল খেতো পেয়ারা গাছের মগডালে , দুপুরের রোদ গায়ে মেখে খোলা আকাশে উড়ে বেড়াতো চিল ,পুকুরের জলভরা বুকে সেই চিলের ছায়া ভেসে বেড়াতো আর বিষন্ন কন্ঠের ডাক মধ্যান্হের নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে মনকে উদাস করে তুলতো ,শরৎ এলেই শাপলা ফুটতো,

,জৈষ্ঠ্য মাসে পশ্চিম পাড়ের আম গাছের নিচ থেকে আম কুড়ানোর সুখ আজও উপলব্ধি করি নিরবে নিভৃতে , তার পিছনেই বাড়ীর দেওয়াড়ে বিশাল বড় লাল টুকটুকে কৃষ্নচুড়ার গাছ ও সাথে তেতুল ও খেজুর গাছের অস্তিত্ব কখনই ভোলার মত নয় , আষাঢ়ে টুপটাপ ঝড়ে পড়া বৃষ্টির ফোটাগুলোকে গায়ে মেখে ঐ পুকুরে সাঁতার কেটেছি অনেক – অনেক ,

আহারে সেই বর্ষাকালের কি দারুন উপলব্ধি !!

স্মৃতিচারণমুলক লিখা লিখতে বসে যখন অনেক কিছুই মাথায়। আসে ,তখন বিষয় গুলোকে জরুরী , কম জরুরী , গুরূত্বপূর্ন , কমগুরুত্বপূর্ন মনে করে ঐ বিষয়গুলোর মাঝখান থেকে কোন একটা বিষয় বাছাই করে লিখবো ভেবে বসে আছি , অথচ মন মানছে না , কিন্তু মনকে যতই বুঝাচ্ছি কিছুতেই মানছে না ,

মনকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে ,

হটাৎ মনে হলো দ্বিধা দন্দে না থেকে একটু আগ বারিয়ে সামনে এসে কুলাউড়া শহরের দক্ষিন দিকে আগাই ।

মনটা চাইছে রবির বাজারের দিকে যেতে ,তাইতো স্কুল চৌমুহনী পর্যন্ত এসে বামে পুর্বদিকে রেলক্রসিং পাড় হয়ে কলেজ রোড ধরে

গাজিপুরের দিকে ছুটলাম ।

রেললাইনের পুর্বদিকের গ্রামগুলোর মধ্যে ,কয়েকটি গ্রাম ও এলাকার কথা বেশ বেশি মনে হচ্ছে যেমন ঃ-দানাপুর,দতরমুরি,লষ্করপুর ,

ঘাঘটিয়া , কামারকান্দি,জয়চন্ডী,রামপাশা,

দিলদারপুর,দুর্গাপুর,মিঠিপুর,আবুতালিবপুর,বেগবানপুর,গিয়াসনগর,গোপালীছড়া,মেরিনা,মীরশংকর,পাঁচপীর ,রসুলপুর,পোষাইনগর,

হরিহরপুর ,লৈয়ারহাই,গৌরীশংকর,রঙ্গীরকুল,সাদেকপুর,মীরবকসপুর,রাজাপুর,কুটাগাও ,গাজিপুর ইত্যাদি তাদের মধ্যে অন্যতম ।

কুলাউড়ায় পাক বাহিনী এসে বিভিন্ন জায়গায় আস্তানা তৈরী করে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে , তাদের সাথে যুদ্ধ ও হয়েছে মুক্তিযোদ্ধা , মিত্রবাহিনীর সমন্নয়ে ,তেমনি দু একটি যুদ্ধের বর্ননা না দিলেই নয় ,

আমি যু্দধকালিন ঘটে যাওয়া

ঘটনাসমুহের সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী নই , তবে প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ননায় ও বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে ছি যেহেতু আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম তাই নানাজনে , নানামতে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন জাগতে পারে ,

প্রশ্ন জায়গাটা খুবই স্বাভাবিক ,তখনকার যুদ্ধে অংশগ্রহনকারী কয়েকজন প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতিতে ঐ ঘটনা সমুহের যতেষ্ট মিল খুঁজে পেয়ে লিখে যাচ্ছি কিছু স্মৃতি যা অনেক মুক্তিযুদ্ধ গবেষক ও কবি লেখকেরা তাদের লেখনিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তুলে এনেছেন ।বিশেষ ভাবে এই অন্চলের মুক্তিযুদ্ধ গবেষক তাজুল মোহাম্মদ ,মোহাম্মদ ওয়াহিদ মুরাদ তাদের মধ্যে অন্যতম কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের প্রচেষটা কে ।

কুলাউড়ার আশে পাশের কিছু যুদ্ধের কথা , কিছু সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার কথা বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের কথা , কুলাউড়া অন্চলের সাহসী সূর্যসন্তান দের কথা ,বীরাঙ্গনাদের কথা ,অনেক বেশী মনে হচ্ছে যা বহুভাবে বিভিন্ন জনের আলোচনায় এসেছে ,

ঃ-পাকিস্তানি মিলিটারীদের উপর হামলা চালিয়েছিল কুলাউড়ার সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রবেশ করে ভারতে ট্রনিংপ্রাপ্ত বাঙ্গালী বীরযোদ্ধারা ,বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাতের বেলা চলতো ঐ সকল অপারেশন ।যুদ্ধের পরিকল্পনা এ আক্রমনের স্থান ঠিক করে দিতো ৪ নং সেক্টরের কর্মকর্তারা , এই কুলাউড়া তখন ৪ নং সেক্টরের আওতাধীন ছিল ঃ-

বিশিষ্ট গবেষক রফিকুল ইসলামের রচনায় গ্রন্থ “ লক্ষ্য প্রানের বিনিময়ে “র ৩১৯ নং পৃষ্টার বর্ননায় স্পষ্ট জানা যায় ঃ-

৪ নং সেক্টরের সাথে যে সব সেনা কর্মকর্তারা যুক্ত ছিলেন , তারা হলেন ঃ-

১) মেজর জেনারেল সি আর দত্ত

২)কর্নেল আব্দুর রব

৩)লেঃ কর্নেল শরিফুল হক বীর উত্তম ( অব:)

৪) স্কোয়ার্ডন লিডার নুরুল কাদির ( অবঃ)

৫) লেঃ কর্নেল খায়রুল আনাম (অব)

৬)লেঃ কর্নেল এম এ রাশেদ চৌধুরী বীর প্রতিক (অবঃ)

৭) লেঃ কর্নেল সাজ্জাদ আলি

বীর প্রতিক (অবঃ)

৮) লেঃ কর্নেল এস.এ. হেলাল উদ্দিন, পি.এস.সি (অবঃ)

৯)মেজর আব্দুল জলিল (অবঃ)

১০) লেঃ কর্নেল এ. কে.এম. জালালাবাদী

১১) লেঃ কর্নেল নিরন্জন ভট্টাচার্য

১২) মেজর জহিরুল হক ,

বীর প্রতিক (অবঃ)

১৩) মেজর ওয়াকিউজ্জামান ।

১৪) লেঃআতাউর রহমান

১৫) মেজর দোস্ত মোহাম্মদ সিকদার ( অবঃ)

১৬) লেঃ কর্নেল চৌধুরী মোহাম্মদ আলী

১৭) মেজর মুক্তাদির আলী

১৮) লেঃ কর্নেল চন্দ্র কান্ত দাস

১৯) লেঃ কর্নেল জীবন কানাই দাস

যুদ্ধ হয়েছিল , দত্তগ্রামে,জুড়িবাজারে,শরীফপুর ইউনিয়নের চাতলাপুরে,পৃথিমপাশা নবাববাড়ির ডাকঘরে,আলীনগর বিওপিতে ,সাগরনালে, নিশ্চিন্তপুরে ,মুরইছড়াতে,পাবই রেলসেতুতে ,দিলদারপুরে,দিলকুশা চা বাগান এলাকায়,মনু নদীর উপর পল্কী ব্রিজ এলাকায়,ফুলতলা বাজারে,কর্মধা ইউনিয়নের কালাইগীরি ক্যাম্পে ,গাজিপুর চা বাগান সহ উল্লেখ যোগ্য স্থানে।

বিখ্যাত সেই গাজীপুরের যুদ্ধ ছিল তেমনি একটি স্বরনীয় যুদ্ধ যা

১৯ ৭১ সালের ৪ এবং ৫ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন পরিচালিত একটি সামরিক অভিযান।

এটি সংঘটিত হয়েছিল কুলাউড়ার কাছে গাজীপুর টি ষ্টেটে।

যেটি পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট জেলায় অবস্থিত।

অগ্রসরমান মিত্রবাহিনী মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের উপর আক্রমণ করেছিলো।

কেউ কেউ এই যুদ্ধকে সিলেটের যুদ্ধ নামেও পরিচিতি দিয়েছেন ।

এই যুদ্ধে ১১ জন নিহত হয়েছিল, ৬১ আহত হয়েছিল ।

উল্লেখ্য ২৭ নভেম্বর ১৯৭১ বিকালে ৪/৫ গোরখা রাইফেলস কদমতলার দিকে অগ্রসর হয়।

এটি পূর্ব পাকিস্তানের সিলেট বিভাগের সীমান্তের কাছাকাছি কুলাউড়া -মৌলভীবাজার সেক্টরের উল্টোদিকে অবস্থিত।

এর আগে এই এলাকা দখলের জন্য ছোট ছোট অনেক যুদ্ধ ও আক্রমণ পরিচালিত হয়েছিল। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ৮ম মাউন্টেইন ডিভিশনের উল্টোদিকে ছিল ৫৯ তম মাউন্টেইন ব্রিগেড। এই এলাকাটি সীমান্ত পর্যন্ত চা বাগান ঘেরা পাহাড় দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। আরও পশ্চিমে দৃষ্টিসীমার ভেতরে আরও কিছু ছোট ছোট পাহাড় চমৎকার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছিলো।

সেই সাথে ভারতীয় সীমান্তে নজরদারীর জন্য জায়গাটি ছিল চমৎকার।

পাহাড়গুলো ছিল কুলাউড়ার ঠিক পূর্বে এবং সিলেটের সমতল অঞ্চল এখান থেকেই শুরু হয়েছিল। কুলাউড়া ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম কেন্দ্র এবং রেলপথে ধর্মনগর – গাজীপুর – মৌলভীবাজার – সিলেটের সাথে সংযুক্ত ছিল।

৫৯তম মাউন্টেইন ব্রিগেডের সাহায্যে ধর্মনগর – গাজীপুর – কুলাউড়া, ধর্মনগর – জুরি সীমান্ত পোস্টগুলোর দখল নেওয়া।

৮১তম মাউন্টেইন ব্রিগেড শমশেরনগর – ফেঞ্চুগঞ্জ – মৌলভীবাজার অঞ্চলের দায়িত্বে থাকবে।

লক্ষ্য ছিল সম্মিলিত সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

পাকিস্তানের ১৪ তম ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের ৩১৩ তম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড মৌলভীবাজারে অবস্থান করছিল। যখন এর ৩য় ব্রিগেড আরও দক্ষিণে ভৈরব বাজার এবং আশুগঞ্জ অঞ্চলের দায়িত্বে ছিল, এর ২০২ তম ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড সিলেটে চলে গিয়েছিল।

২২ বেলুচ রেজিমেন্ট সাগরনাল, গাজীপুর, কুলাউড়া এবং জুরি এলাকা অতিরিক্ত মিলিটারি ইউনিট এবং EPCAF এর সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করছিল।

এই ব্যাটালিয়ানের একটি ইউনিট ধর্মনগর – জুরি অঞ্চল এবং কয়েকটি সীমান্ত পোষ্টে নিযুক্ত ছিল।

প্রতি সীমান্ত পোষ্টে এক প্লাটুনের বেশি সৈন্য,

সাগরনালে EPCAF,

গাজীপুরে এক ইউনিট, কুলাউড়ায় ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টার এবং অবশিষ্ট সৈন্য মৌলভীবাজারে অবস্থান করছিল।

কিন্তু ২২ বেলুচ রেজিমেন্টের কাছে যে সেই সময় অতিরিক্ত পরিদর্শনমূলক ব্যবস্থা এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রচুর পরিমাণ গোলাবারুদ ছিল সেটা কারো জানা ছিল না।

ভারতীয় ৫৯ মাউন্টেইন ব্রিগেড প্রাথমিক ভাবে ৪/৫ গোর্খা রাইফেলসের যা সীমান্ত বাহিনী নামে অভিহিত তাদের সাহায্যে সাগরনাল সীমান্তের আউটপোস্ট দখল করে নেয়ার পরিকল্পনা করে। ৯ম রক্ষীবাহিনী জুড়ি এবং

৬ষ্ঠ রাজপুত বাহিনী গাজীপুর দখল করে কুলাউড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

যুদ্ধ চলার কারণে ৪/৫ গোর্খা রাইফেলস বা সীমান্ত বাহিনী

৬ষ্ঠ রাজপুত বাহিনীর প্রয়োজনে নিয়োজিত ছিল।

কুলাউড়া সুরক্ষিত হওয়ার পর এই দুই বাহিনীর একত্রে কাজ করার পরিকল্পনা করে ।

গাজীপুরের ধর্মতলা – কদমতল – সাগরনাল – গাজীপুর – কুলাউড়া রোডের অনেকটা অংশ গাজীপুর চা বাগানের ম্যানেজারের বাংলো এবং দক্ষিণপূর্ব দিকের উঁচু এলাকা দিয়ে গিয়েছিল।

চা গাছের সারি এই এলাকায় গোলকধাঁধা সৃষ্টি করেছিলো এবং এর গলিগুলো স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে বেষ্টিত ছিল।

এর উত্তরের উঁচু জমি ছিল নজরদারির জন্য চমৎকার স্থান। এখানকার ব্যাঙ্কারগুলো কলা গাছ দিয়ে আচ্ছাদিত ছিল যা

“কেলা-কা-বাগিচা “ নামে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর রাত ৯ টার দিকে ৬ষ্ঠ রাজপুত বাহিনী গাজীপুর আক্রমণ করে এবং শক্ত প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

ভোরের কিছুক্ষন আগে এটি স্পষ্ট হয় যে আক্রমণটি ব্যর্থ হয়েছে এবং সাহায্য চেয়ে পাঠানোর মত সময় নেই।

এই অবস্থায় ৪/৫ গোর্খা রাইফেলসকে বা সীমান্ত বাহিনী কে ১৯৭১ সালের ৪/৫ ডিসেম্বর পরবর্তী রাতে গাজীপুর দখল অভিযানের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

তারা ৪ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আগের রাতের আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী যে কোন দিক থেকে যে কোন রকম আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তাদের সাহায্যের জন্য কামান প্রস্তুত ছিল। পাকিস্তানের চমৎকার সংগঠিত ২২ বেলুচ কোম্পানি গাজীপুরের কেলা-কা-বাগিচায়, স্কাউটদের সাথে, ম্যানেজারের বাংলোতে, এমএমজির কারখানায় এবং কোম্পানির সদর দফতরে এক প্লাটুন করে নিয়োজিত ছিল এবং সাথে অন্যান্য পরিদর্শনমূলক এবং সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি ছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নির্মাণাধীন এলাকা কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছিল এবং তাদের সুসজ্জিত ব্যাঙ্কার প্রস্তুত ছিল।

গোর্খা রাইফেলস বা সীমান্ত বাহিনী পর্যায়ক্রমিক ভাবে ডেল্টা কোম্পানির সাহায্যে “কেলা-কা-বাগিচা,”

আলফা কোম্পানির সাহায্যে ম্যানেজারের বাংলো,

ব্রাভো এবং চার্লি কোম্পানির সাহায্যে কারখানা অঞ্চল দখলের পরিকল্পনা করে ।

সিও টু ,শ্যাম কেলকারকে

বি এবং সি কোম্পানি পরিচালিত কারখানা আক্রমণের প্রধান কমান্ডার করা হয়েছিল।

লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ায় নেতৃত্ব দিয়েছিল ডেল্টা কোম্পানি। রাত ৮ টা ৩০ মিনিটের দিকে সামনের সৈন্যরা “কেলা-কা-বাগিচার” উত্তরের উঁচু জায়গায় পৌঁছায় এবং পাকিস্তানি বাহিনী কামান, এমএমজি এবং এলএমজি দিয়ে আক্রমণ করে। প্রায় ৮.৪৫ নাগাদ কোম্পানি আক্রমণ শুরু করে। একদম শেষ মুহূর্তে পাকিস্তানিরা আক্রমণে সুবিধা করতে পারে এবং তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। সম্মুখ যুদ্ধে অনেকেই আহত হয়।

পরবর্তী লক্ষ্য ম্যানেজারের বাংলোর চারপাশে ব্যাঙ্কার থাকার কারণে এটি রীতিমত একটি দুর্গ হয়ে উঠে। চা গাছের সারির ফাঁক থেকে এবং কেলা-কা-বাগিচার সামনে থেকে আক্রমণ পরিচালিত হতে থাকে। রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আলফা কোম্পানির কোন খবর পাওয়া যাচ্ছিল না ফলে ব্রাভো কোম্পানির উপর ম্যানেজারের বাংলো দখলের দায়িত্ব পরে। আলফা কোম্পানি জানত না যে পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ব্রাভো কম্পানিকে তাদের কাজটি দেওয়া হয়েছে।

ব্রাভো কোম্পানি যখন “কেলা-কা-বাগিচার” পাশ থেকে আক্রমণ করছিল তখন সৌভাগ্যবশত আলফা কোম্পানি একটি সঙ্কীর্ণ বাঁকের আড়ালে ছিল। ম্যানেজারের বাংলো দখলের সময় ব্রাভো কোম্পানির কমান্ডার সহ অনেকেই হতাহত হয়েছিল। অন্যদিকেও তখন সিও টু ,

মেজর শ্যাম কেলকার এর মৃত্যুতে নীরবতা বিরাজ করছিল। আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় সিও টু -মেজর শ্যাম কেলকার গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘটনাস্থলেই মারা যান।

চা কারখানার শেষ এবং ফলাফল নির্ধারণকারী আক্রমণটি কমান্ডিং অফিসারের মৃত ব্রিগেডিয়ার এ বি হরলিকার, এমভিসি বক্তব্যে থেকে অনেক অজানা তথ্য উঠে এসেছে ।

গাজিপুর বাগানে বেশ কয়েক বার গিয়েছি তাও স্বাধীনতার অনেক পরে হাবীব মামার বাংলোতে,তিনিও ৭১ এর অনেক পরে ঐ বাগানের ম্যানেজারের দায়িত্বে ছিলেন ।তিনি হবিগঞ্জের সুরাবই সৈয়দ বাড়ির সন্তান ,হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দিন (রঃ)সিপাহসালার এর বংশধর এস এম হাবিব , কেউ কেউ তাকে হাসিব সাহেব বলে ডাকতো ,খুউব সুন্দর ব্যাডমিন্টন খেলতেন ৭০ এর দশকের শেষের দিকে কুলাউড়া থানার সামনে হাবিব মামার বেডমিন্টন খেলা দেখার জন্য থানার সামনে রাস্তার পাশে অপেক্ষা করতাম , তার মেয়ে শাম্মী ও বেডমিন্টন খেলতো ,শাম্মী এবং ডাঃ আজহারুন্নেছা খালার মেয়ে ডলি দের একটি জুটি ছিল এরাও অত্যান্ত সাহসীকতার সাথে ডাকবাংলোর সামনে কোর্টেকাটা মাঠে বড়দের সাথে ব্যাডমিন্টন খেলতে দেখেছি ,

যাই হোক বলছিলাম হাবিব মামার কথা ,বড় মামা আমীর আলীর সাথে , কৌলার জুবেদ মামার সাথে সহ কুলাউড়ার অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত পরিবার ও লোকদের সাথে ছিল তার যোগাযোগ ও উঠা বসা ,সেই সুবাদে যে কয়বার তার বাংলোতে বেড়াতে গিয়েছি তিনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতেন তার বাংলোর আশে পাশে কোথায় কিভাবে যুদ্ধ হয়েছে ,

এই গাজীপুরের যুদ্ধের সময়ের একজনের কথা না বললেই নয় , তিনি হচ্ছেন মুক্তি যোদ্ধা “ বীর প্রতিক আব্দুল জব্বার “

যার বাড়ি ময়মনসিংহের নান্দাইল থানায় ।

বীর প্রতিক আবদুল জব্বারের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার কপালহর গ্রামে। তার বাবার নাম ইসহাক আলী এবং মায়ের নাম সৈয়দজান বেওয়া। তার স্ত্রীর নাম আয়েশা বেগম। তাদের তিন মেয়ে, চার ছেলে।

বীর প্রতিক আবদুল জব্বার চাকরি করতেন ইপিআরে। ১৯৭১ সালে কর্মরত ছিলেন দিনাজপুর ইপিআর সেক্টরের অধীনে। তখন তার পদবি ছিল নায়েব সুবেদার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ঝাঁপিয়ে পড়েন যুদ্ধে। প্রতিরোধ যুদ্ধ শেষে ভারতে যান। সেখানে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নিয়মিত মুক্তিবাহিনীর জেড ফোর্সের অধীন অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে। মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বৃহত্তর সিলেট জেলায় যুদ্ধ করেন।

৭১ এর স্মৃতি ৩২ – (কাদিপুর ও রাউৎ গাঁও)

সৈয়দ শাকিল আহাদ ।।

আমরা বর্তমান সময়কে আধুনিক সময় বলছি , বিজ্ঞানের উন্নত প্রযুক্তির ছোয়াতে দেশ ও বিশ্ব অনেক উন্নতি সাধন করে চলেছে , এই চাকচিক্যময় স্বপ্নীল পরিস্থিতিতে ৫২ বছর আগের ঘটে যাওয়া কিছু লোমহর্ষক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ , স্মৃতিচারণ , যোগযোগের স্বল্পতার কথা স্বরণ,জ্ঞানী ও গুনী লোকদের অনুপস্থিতি ও স্থানের পরিবর্তন এদেশের আপামর জনগন এমনকি এই লেখা পাঠের দ্বারা এদেশের যেকোন স্থান থেকে বা বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে এই লেখাটি পড়ে যে কোন শ্রেণীপেশার পাঠক কিন্চিত পুলকিত হতে পারেন সেটা কোন বড় বিষয় নয় , বিষয় হচ্ছে লেখার বক্তব্য অনুধাবন করে ৭১ সালের ঘটে যাওয়া ঘটনা সমুহের অদেখা বর্ননা পড়ে মনের ভিতর মৃদু অনুভুতিতে আবেগ আপ্লুত হবেন যে কেউ এটাই স্বাভাবিক ।

বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত – বাড়িঘর , আবার দালানকোঠা তৈরি কিম্বা শিল্পায়ন ও ব্যবসার মত কেবল সম্পদ বৃদ্ধি করতে মত্ব আছেন কোন কোন বোদ্ধা তাদের সাথে টক্কর দেবার মানসিকতা নেই আমাদের কারোরই , আমরা শুধু আমাদের অহংকারের বিষয় ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছি , তাও আবার তৎকালিন সিলেট জেলার কুলাউড়া অন্চলের কথা বলে ।কুলাউড়া তখন সিলেট জেলার অন্তর্গত একটি পরিচিত থানা , রেলযোগাযোগের অন্যতম রেলওয়ে জংশন স্টেশনের একটি গুরুত্বপুর্ন স্টেশন ছিল এই কুলাউড়া থানা , পরবর্তীতে ১৯৮২ সালে মৌলভীবাজার মহকুমা কে জেলায় উন্নীত করায় কুলাউড়াকে সিলেট জেলা থেকে আলাদা করে মৌলভীবাজার জেলার অন্তর্ভুক্ত করে থানাকে উপজেলায় রুপান্তরিত করা হয় এবং উন্নয়নের পথে পরিচালিত হয়ে কুলাউড়া এগিয়ে যেতে থাকে ।পরবর্তীতে সীমারেখা কমিয়ে জুড়িকে আলাদা উপজেলা করায় কুলাউড়ার পাঁচটি ইউনিয়ন জুড়িভুক্ত হয়ে যায় ।

এই কুলাউড়ার ইউনিয়ন সমুহ ছিল নিম্নরূপ ঃ ১) ভাটেরা

২) বরমচাল

৩) ভুকশিমইল

৪) জয়চন্ডি

৫) ব্রাম্মনবাজার

৬)কাদিপুর

৭) কুলাউড়া

৮) রাৎগাও

৯) পৃথিমপাশা

১০)টিলাগাঁও

১১) শরীফপুর

১২) কর্মধা

১৩) হাজীপুর

১৪) জায়ফরনগর

১৫) জুড়ী

১৬)গোয়ালবাড়ী

১৭) সাগরনাল

১৮) ফুলতলা

এই ইউনিয়ন সমুহের মধ্য উল্লেখযোগ্য একটি ইউনিয়ন হলো কাদিপুর , এই কাদিপুর ইউনিয়নের ডাঃ ফটিক সোমের কথা হয়তো অনেকেই ভুলতে বসেছেন ।তখন পাকিস্তানী আর্মিরা কুলাউড়া ও পৃথিমপাশাতে অবস্তান নেওয়ার পর কাদিপুর ইউনিয়নের অধিকাংশ হিন্দুরা পরিবার পরিজন সহ ভারতে চলে যান কিন্তু এই কাদিপুর গ্রামের ডাঃ ফটিক সোম তিনি তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে দের ভারতে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে থেকে যান সবুজে ঘেরা নির্মল গ্রাম কাদিপুরের নিজ বাড়ীতেই ।বিপুল সহায় সম্পত্তি ও বিত্ব বৈভবের অধিকারী ডাঃ ফটিক সোম ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ মন্জুশ্রী চৌধুরীর চাচাতো ভাই । আশেপাশের গ্রামের বেশ কয়েকজন প্রভাবশালী রাজাকারর লোভ পরে তার সম্পত্তির উপর , রাজাকারেরা ডাঃ ফটিক সোম ও তার ভাই অযিত সোমকে ভারতীয় স্পাই আখ্যায়িত করে অভিযোগ দেয় পাক সেনা দের কাছে । তাদের ঐ অভিযোগের উপর ভিত্বি করে পাকিস্তানী আর্মিরা দুই ভাইকে ধরে নিয়ে এসে কুলাউড়া নবীনচন্দ্র হাই স্কুলের যমঘরে আটকে রাখে এবং চরম নির্যাতন করে । নির্যাতনের এক পর্যায়ে কয়েক দিন পর ভাই অযিত সোমকে ছেড়ে দেয় পাকিরা এবং ডাঃ ফটিক সোমকে নির্মম ভাবে হত্যা করে । যা স্বরন করে এখন ও অনেক বেশী ব্যাথিত করে তৎকালীন সময়ের অনেক ব্যাথাতুর কুলাউড়া বাসীর হ্রদয়কে । কাদিপুর এর অনেক মুক্তিযোদ্ধার কথা আলোচনা করার ভাবছি আগামীতে বড়পরিসরে আরো অনেকের কথা লেখার ইচ্ছা রয়েছে । চিকিৎসক হিসাবে আরো একজনের নাম এখনও অনেকের মনে আছে তিনি ছিলেন রাউৎগাও এর ডাঃ অক্ষয় কুমার চৌধুরী তিনি ছিলেন হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ।গ্রামের সহজ সরল লোকদের সাথে ছিল তার নিবির সখ্যতা , তার ছেলে অনুপম কান্তি চৌধুরী দেশকে শত্রুমুক্ত করার তাগিদে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে অন্যান্যদের সাথে চলে যায় ভারতে , পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পাকিদের ভয়ে নিরাপদ আস্রয় ভারতে চলে যায় । দেশের টানে এদেশের মানুষের মায়ায় থেকে যান ডাঃ অক্ষয় কুমার , ভেবেছিলেন তিনি জনগনের সেবা করেন , ডাক্তারী পেশায় আছেন বলে হয়তো তার কিছু হবে না কিন্ত তারপর ও নিস্তার মেলেনি , ২৭ শে মে ১৯৭১ সালে সকালে পাশের গ্রাম দেওগাঁও এর একজন চিন্হিত রাজাকারের নেত্বৃত্বে একদল রাজাকার তাকে পাক মেজরের তলব বলে ধরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে । মুহুর্তেই খবর ছড়িয়ে পড়ে সারা গ্রামে ,খবর পেয়ে ছুটে আসে গ্রামবাসীরা ,তাকে ছাডিয়ে নেবার চেষ্টা করে এমন কি তখন গ্রামবাসীরা ঐ গ্রামের রাজাকারদের নেতা চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করেও ব্যর্থ হয় , তিনি সেদিন কর্নপাত করেন নি , তারা ডাঃ বাবুকে ধরে নিয়ে যায় সদপাশা স্কুলে , সারাদিন ইচ্ছামত শারীরিক নির্যাতন শেষে সন্ধার পর তাকে ব্রাস ফায়ার করে দেহ ঝাঝড়া করে ।তাকে হত্যার পর ঐ চেয়ারম্যান সাহেব তার সকল সম্পত্তি কুক্ষিগত করে ।

রাৎগাওয়ের আরো অনেক হ্রদয় বিদারক ঘটনা রয়েছে এই মুক্তিযুদধ কালিন সময়ে যা বলে শেষ করার মত সময় বে বলে মনে হয় না , তবে কিছু স্মৃতি , কিছু কথা , কিছু নাম বার বার স্বরনে আসে তেমনি ছিলেন প্রবির চন্দ্র ধর , রাধা বিনোদ প্রমুখ ,তিলাশিজুড়া গ্রামের অনেক হিন্দু পরিবার বাপদাদার ভিটাবাড়ী জমি জিরাত ছেড়ে ভিন্নদেশে আশ্রয় নিতে যান নি , বুকে সাহস নিয়ে থেকে গিয়েছিলেন , ৭১ এর কোন একদিন সকালে গ্রামের চৌকিদার একদল লোক নিয়ে এসে ঐ রাজাকার চেয়ারম্যানের নির্দেশে প্রবির চন্দ্র ধর, পুলিন বিহারী ধর প্রল্লাদ ধর ও তাদের এক তালতো ভাই পাশ্বের রাজনগর থানার গন্ডরী গ্রামের বিনোদ ধরকে এক সাথে ধরে নিয়ে যায় চেয়ারম্যানের অফিসে , সেখানে দীর্ঘক্ষন জেরার পর ছেড়ে দেওয়া হয় পুলিন বিহারী ও প্রহল্লাদ ধরকে ,এবং প্রবির চন্দ্র ধর ও রাধা বিনোদকে পাকিস্তানী হানাদার দের কুলাউড়ার নবীন চন্দ্র হাই স্কুল ক্যাম্প পাঠিয়ে দেওয়া হয় ।প্রবির ধরতে পাকিদের হাতে তুলে দিয়ে ঐ রাজাকার চেয়ারম্যান একদল রাজাকার বাহিনীকে সাথে নিয়ে প্রবির বাবুর বাড়ী লুট করে । উল্লেখ্য প্রবির বাবু ও বিনোদ বিহারীকে পাকিস্তানী হানাদারেরা নির্মম অত্যাচারের পর হত্যা করে ।

ঐ সময় আরো একজনের নাম মনে হচ্ছে , তিনি হলেন মনরাজ গ্রামের ক্ষীরোদ মোহন দাসের ছেলে , হরেন্দ্র কুমার দাস । তার বাড়ীঘর এ পাকিরা আগুন দিয়ে পুড়িয়েছে এবং তাকে নির্মম ভাবে বেয়নেটের খোঁচায় জখম করে রবিরবাজারের কুমুদ রন্জন ডাঃ সহ আলী আমজদ স্কুলের উত্তর পশ্চিম কোনে গর্ত করে , গর্তে ফেলে চরম অত্যাচার করে হত্যা করে ।

অবর্ননীয় অত্যাচারে নিপীড়িত সাধারন দেশপ্রেমিকের আত্মত্যাগ ও রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয় ১৯৭১ সালে । গৌরবময় এই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমার তেমন উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহন বা ভুমিকা ছিল না , তা ছাড়া তখন এত ছোট বয়সে তেমন কোন অংশগ্রহন করার মত গ্রহনযোগ্য ও ছিলাম না তবে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যারা ছিল তাদের অনেকের স্বান্নিধ্বে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল স্বাধীনতার পর আস্তে আস্তে যখন বড় হতে শুরু করি তখন অনেক কিছুই ভুলে যেতে থাকি ইদানিং সিলেট অন্চলের অনেক উল্লেখযোগ্য স্থানসমুহে বেড়ানোর সুবাদে এবং ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সিলেট অন্চলে ভ্রমন করার বদৌলতে এবং অত্যান্ত সুন্দর এই “আমরার সিলটী আড্ডা”তে লিখতে লিখতে ৭১ এর অনেক সংগ্রামের স্মৃতি নিজের মনের মনিকোঠায় ভেসে উঠতে থাকে এবং বলা যায় তা একে একে অনেক শুভাকাংখী আত্বীয় ও বন্ধুদের অনুরোধে কিছুটা অগোছালো ভাবে লিখতে থাকি এবং ঘুরে ফিরে বার বার সেই কুলাউড়ার কথাই উঠে আসতে থাকে এবং তা ক্রমশ পাঠকদের কাছে গ্রহনযোগ্য হতে চলেছে বলে আমার বিশ্বাস ।

শত্রুমুক্ত করার জন্য জীবন ও রক্তের বিনিময়ে যারা দেশকে স্বাধীন করেছেন , মা , বাবা স্ত্রী, সন্তান এমন কি বাড়ীঘর জায়গাজমির মায়া ত্যাগকরেছিলেন সেই সকল হারিয়ে যাওয়া ত্যাগী প্রিয় মানুষদের কথা বর্তমানে কেউ আর তেমন একটা নেয় না তবে তাদের নাম এখন না নিলে পরবর্তী প্রজন্ম হয়তো এই নাম গুলো শুনতে চমকে উঠতে পারে তাই তো একটু চেষ্টা করে চলেছি ।

পুরোনো স্মৃতিচারনে রং ছড়ানো ৭১ এর চর্চা সত্বিই অনেক দুরহ কাজ যা করার সাহস দেখিয়ে কতটুকু আমি সফল হবো জানিনা তবে আমার বিশ্বাস আগামী প্রজনম আমার এই লেখা পড়ে কিন্চিত পুলকিত হবে এবং তখনই হবে এই লেখার সার্থকতা।( চলবে )

“৭১ এর স্মৃতি – ১৯ ( মনসুর)

সৈয়দ শাকিল আহাদ ।

অনেক কথাই মনে হচ্ছে লিখি

কিন্তু কোনটা রেখে কোনটা লিখবো ভাবছি , তবে মুক্তিযুদধ চলাকালে উছলাপাড়াতে আমার নানা বাড়ির পশ্চিমের দেওয়াড়ে উঠলেই দেখা যেত যে গ্রাম তা হচ্ছে মনুর বা মনসুর , এই গ্রামের দক্ষিন পাশে ঈদগাহ ও গোরস্তান , উত্তর পাশে কাদিপুর যাবার রাস্তা মাঝে গাং বা খাল বা মরা গুগালী গাং , বর্ষার সময় পানি থাকতো ,শীতকালে বা শুকনা মওসুমে আইলের উপর দিয়ে হেঁটেই আসা যাওয়া করা যেতো ।এই খালটি বা গাংটি এখন মৃত এর কোন অস্তিত্ব আছে বলে আমার জানা নেই তবুও মরা গুগালী গাং এর কথা মনে আছে তাই লিখছি ।

খান সাহেব বাড়ীর পশ্চিমে বেশ কয়েকটি বাড়ি ছিল “রাইয়ত বাড়ী “, এই খান বাহাদুর আমজদ আলী সাহেব ছিলেন বৃটিশ আমলে আই জিপি ( ইন্সপেক্টর জেনারেল ওব পোস্টেজ ) বাড়ীর পশ্চিমে অনেকের বাড়ী ছিল যারা এই মুল বাড়ীর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল , নানু সহ ঐ বাড়িতে তেমন একটা যাওয়া আসা হতো না বরং ওরা আসতো আমাদের বাড়িতে এবং তিনি আমাদেরকে তেমন একটা যোগাযোগ করতে ও দিতেন না তবে তাদের পরবর্তী প্রজন্মেরা বর্তমানে বিত্তশালী ,অসীম ক্ষমতাধর ও সমাজে প্রতাবশালী ।

ঐ বাড়ীগুলোর পরেই ছিল ধানী জমি , এবং তার পর ধানী জমি পেরুলেই গ্রাম ,

বাড়ির পশ্চিমের গ্রামগুলোর মধ্যে প্রথমেই আসে মনুর বা মনসুর ,

মনসুরের আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা হলো মনুর অন্যটা বাদে মনুর , মনুর বা মনসুর এর পর যে গ্রাম গুলো আসে সেগুলো হচ্ছে ,আমতৈল , ভাগমতপুর , সাদেকপুর ,মৈন্তাম, গুপ্তগ্রাম ,তিলকপুর,কিয়াতলা,

হাসিমপুর , কাদিপুর , কৌলারশী,গোবিন্দপুর,ফরিদপুর,রফিনগর,গোপীনাথপুর ,ছকাপন,তিলকপুর,

হোসেনপুর ,,লক্ষীপুর ,উছাইল , নিংগিরাই,কাকিচার ,নয়াগাও,

অলিপুর , সুলতানপুর ,চুনঘর ,চাতলগাওয়ের একাংশ ইত্যাদি মিলে হয়তো আরও দুএকটি গ্রাম রয়েছে যা মিলে হলো কাদিপুর ইউনিয়ন।

এই কাদিপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের অনেক মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন , যাদের বীরত্ব গাথা আমাদের ৭১ সালে ঘটে যাওয়া মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধশালী করে রেখেছে , তেমনি একজনের কথা মনে পড়ছে ,

তিনি হলেন ,মনসুর গ্রামের ছমসুদ্দিনের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তার মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় নং হচ্ছে ০৫৪০৪০২৮২ । পাকিস্তানী আর্মিরা কুলাউড়াতে এসে ক্যাম্প করার পর তিনি অন্যান্যদের সাথে গিয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরে এসে কর্মধা ,শিলুয়া , ফুলতলা প্রভৃতি স্থানে করেন সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহন নিয়েছিলেন ।

তা ছাড়া বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে ,আমতৈল গ্রামের মোঃ খালেদুর রব , তার পিতা ছিলেন মোঃ আব্দুর রব তিনি অত্যানত সাহসীকতার সাথে যুদ্ধের সময় তবিশেষ ভুমিকা পালন করেন । তাদের কুলাউড়ার বাসায় বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্তান করতো এবং তিনি তাদেরকে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেন । যুদ্ধের পর দেশ স্বাধীনের পর তাদের বাসা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যবহৃত অস্র থানায় জমা দেওয়া হয় ।আমতৈল জন্ম নেওয়া বীর মুক্তিযোদ্ধা খালেদুর রবের ভাই এম এম শাহীন , সাংবাদিকতা ও পত্রিকা ব্যবসায়ের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কুলাউড়ার রাজনীতির সাথে জড়িত হন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন ।প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দের তালিকায় খালেদুর রবের নাম্বার হচ্ছে ০৫০৪০৪০৩১৬ ।

কাদিপুর ইউনিয়নের কৌলারশী বা মিনার মহল গ্রামে জন্ম নেওয়া আর এক বীর মুক্তিযোদ্ধা হচ্ছেন আজির উদ্দিন । তার কথা কেউ মনে করবে কিনা জানিনা তবে , প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তার নং ঃ- ৫০৪০৪০৩৭১ বিভিন্ন কারনে এই আলোচনায় তার নাম এসে যায় , তার পিতার নাম আমির উদ্দিন ,তার ভাষ্যমতে ১৯৭০ এর নির্বাচনের পর থেকেই তারা বুঝতে পারেন পাক শোষকদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে সকলকে সংগ্রামে নামতে হবে এবং তখন থেকেই প্রস্তুতি নেন , মোজাহিদ সদস্য ছিলেন , শেরপুরের প্রতিরোধ ভাঙ্গার পর তার ভাই কবির উদ্দিন কে নিয়ে ভারতে চলে যান , ট্রেনিং নেন , ৪ নং সেক্টর এর অধীনে থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে যুক্ত থেকে সাহসীকতার সাথে সম্মুখযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেন ।দুই ভাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করার কারনে

কয়েক জন রাজাকারোর প্ররোচনায় তাদের বাবা আমির উদ্দিনকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানী মিলিটারীরা নির্মম ভাবে হত্যা করে ।

আমাদের উছলা পাড খান সাহেব বাড়ীর পশ্চিমের কাদিপুর ইউনিয়নের

মনুর বা মনসুর এবং বাদে মনুর বা বাদে মনসুর

গ্রামের ইতিহাস ঐতিয্য কুলাউড়ার ইতিহাসকে সম্বৃদ্ধশালী করে রেখেছে ।

যে ব্যক্তিটির নাম অনুসারে এই গ্রামের নাম তিনি হচ্ছেন সিলেট অন্চলের কিংব্দন্তী “মামন্দ মনসুর” বা দেওয়ান মোহাম্মদ মনসুর , তিনি ছিলেন অত্যান্ত প্রতাপশালি জমিদার , তার পিতা দেওয়ান ইউসুফ ছিলেন ৮ নং তালুকের অধিকর্তা বা মালিক ।

তার নামঅনুসারে ইউসুফপুর বা ইছবপুর গ্রামের নামকরন করা হয়েছিল এই গ্রামটি বর্তমানে মনসুর গ্রামের সাথে একত্রিত হয়ে আছে ।

মামন্দ মনসুরের প্রপিতামহ মোহাম্মদ আনছফ বা মামন্দ আনছফ অত্যান্ত সাহসী, বলিষ্ঠ ও দুর্দান্ত দাপটি এক মহান পুরুষ ছিলেন । প্রবাদ ও জনশ্রুতি আছে তিনি সামান্য একটি ছুরি হাতে নিয়ে হিংস্র বাঘের উপর সরাসরি ঝাপিয়ে পড়তেন , লড়াই করতেন বাঘের সাথে , হার মানতো বনের হিংস্র বাঘ ,মামন্দ আনছফ নিজের জমিদারীর সীমানা নির্ধারণকল্পে উত্তর সীমানায় একটি খাল বা পরিখা খনন করান কুলাউড়া অন্চলে তখন এত জনবসতির নাম গন্ধ ছিল না , পাহাড় , জংগলে ঘেরা ছিল , বাঘ ভাল্লুক সহ বন্যপ্রাণীর আনাগোনা ছিল নিয়মিত ।তাদের পুর্বপুরুষ ছিলেন বাবা শাহজালাল (রঃ) এর অন্যতম সাথী হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী মামন্দ মনসুর হলেন তার চৌদ্দতম পুরুষ ।

ছোটবেলায় কুলাউড়ার প্রবাদ শুনেছি

লোকমুখে

বেটা কইলে মামন্দ মনসুর

আর যত পুয়া ,

হাওর কইলে হাকালুকি,

আর যত কুয়া ।

দেওয়ান মোহাম্মদ মনসুর বা মামন্দ মনসুর সম্পর্কে , তার জীবনীতে ঘটে যাওয়া কৃতকর্মের অনেক গল্প , অজানা কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে , ও বইয়ে প্রচলিত আছে ।

তার পিতা মামন্দ ইউসুফের অসুস্ততার জন্য অল্প বয়সেই তিনি জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব পান ।

তিনি পৃথ্বীমপাশার জমিদার গৌছ আলী খাঁর সমসাময়িক ছিলেন ।

ছোট বেলা থেকেই একটু রাগী ও জেদী স্বভাবের

ছিলেন কিন্তু জ্ঞানী এ পন্ডিত দের সম্মান করতেন । কাদিপুর ইউনিয়নের মনসুর গ্রামের বাড়ি ছাড়াও মামন্দ মনসুরের আর একটি বাড়ী ছিল কর্মধা ইউনিয়নের মনসুরপুর গ্রামে ।

উভয় গ্রামের উভয় বাড়ীই একই রকম ভাবে নয় খন্ডে বিভক্ত , কর্মধার মনসুরপুর গ্রামের বাড়ীটি “ন-খন্ডী” বাড়ী নামে পরিচিত আর কাদিপুরের বাড়িটি “মান-মনসুরের বাড়ী “ নামে পরিচিত ।

ঐ বাড়ীগুলো মাটির দেয়াল দিয়ে নয় ভাগে ভাগ করা ছিল ।মামন্দ মনসুরের কোন ছেলে সন্তান ছিল না ,

তার তিন মেয়ে ছিল যথাক্রমে নজিফা বানু , সিতারা বানু ও খতিজা বানু ।

বড় মেয়ে নজিফা বানুর বিয়ে হয়েছিল সিলেটের মজুমদারীর আহমেদ আলী মজমাদারের সাথে ।আহমেদ আলী মজমাদারের পুর্বপুরুষ ছিলেন ভারতের কৈলাশশহরের জমিদার ।

দ্বিতীয় মেয়ে সিতারা বানুর বিয়ে হয়েছিল কুলাউড়ার কৌলা গ্রামের জমিদার আব্দুল আলীর সাথে , তৃতীয় মেয়ে খতিজা বানু অবিবাহিত ছিলেন এবং বাবার বাড়ীতেই মারা যান ।

উল্লেখ্য মামন্দ মনসুরের বড় মেয়ে নফিজা বানুর দুই মেয়ের মধ্যে বড় মেয়ের বিয়ে হয় সিলেটের মজুমদারীর মোহাম্মদ হাদী বখত মজমাদারের সাথে এবং দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে হয় সিলেট শহরের কুমারপারা ঝরনার পাড়ের আমার পুর্বপুরুষ সৈয়দ আব্দুল করিমের সাথে ।এই দ্বিতীয় মেয়ের অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন আশরাফ আলী মজুমদার , তার নাম অনুসারে

এই কাদিপুর ইউনিয়ন ভুক্ত মনসুর গ্রামের মুলবাড়ীর সামনে “ আশরাফিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা “ নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।

আমাদের বাড়ির পুর্বপাশ্বে ছিলেন এই মান মনসুরের অন্যতম বংশধর তপন ভাই , তপন ভাইয়ের ছোট বোন বীনার সাথে সম্প্রতি ফেসবুকের কল্যানে যোগাযোগ , তার দেয়া তথ্য মতে

৩৬০ আউলিয়া এর একজন হলেন সুদূর ইয়ামেন থেকে আসা শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী উনি প্রথম পূর্ব পুরুষ উনার ছেলে তাজউদ্দীন কুরেশি প্রথম মনসুর গ্রামে গিয়ে স্থায়ী ভাবে বিয়ে করে বসবাস শুরু করেন উনার ছেলে মান মনসুর ۔۔ মান মনসুর এর ভাতিজি উনার চাচাতো বোনের বিশাল সম্পত্তি উনার সম্পত্তির সাথে সাথে পান উনার কোলে থাকা সন্তান আদিল চৌধুরী ( মান মনসুর এর যে মেয়ের বিয়ে হয়নি উনার ভাগ এর অংশ ) আদিল চৌধুরী এর মা ব্রিটিশ আমলে জমিদারি তালুক নিলাম হয় যথাক্রমে আট ও নয় তখন ওদের কাছে প্রজা হয়ে থাকতে হবে বিধায় রাতারাতি ছেলে আদিল চৌধুরী কে নিয়ে ঘাগটিয়া তে বাড়ি বানিয়ে পাড়ি জমান যার জন্য এই বাড়ি কে হাজমা বাড়ি ও বলতো লোকেরা এবং খাজনা দিতে হতো যারা তপন ভাইদের প্রজা বা রাইয়ত । এদেরকে সরকার বাড়ি ও বলতো আমরা ও ছোটবেলাতে শুনসি সরকার ও জাইরাম বলতে আদিল চৌধুরী এর দুই ছেলে সন্তান নাদির চৌধুরী ও হাশিম চৌধুরী হাশিম চৌধুরীর ছেলে সন্তান আমিনুজ্জামান চৌধুরী অর্থাৎ তপন ভাই ও বীনার আব্বার দাদা উনার তিন সন্তান দুই ছেলে মাহমুদুজ্জামান চৌধুরী ও তপন ভাইয়ের দাদা কামরুজ্জামান চৌধুরী আর তাদের দাদি দাদাদের বোন ,উনার বিয়ে হয় পাথাড়ি বড়লেখা তপন ভাইয়ের আব্বা রা এক ভাই এক বোন , তার বড়ো দাদার চার ছেলে এক মেয়ে বড় জন মারা গেছেন পুলিশ হেডকোয়ার্টার এ জব করতেন ,তাদের মেজোচাচা রেলওয়ে তে জব করতেন সেজো চাচা স্কটল্যান্ড এ আছেন আর ছোট চাচা মিশিগান এ আছেন তপন ভাইরা সাত ভাই বোন

,সবার বড় ভাই শরিফুজ্জামান চৌধুরী তপন ,মেজভাই সেলিমুজ্জামান চৌধুরী ছোট ভাই অমরুজ্জামান চৌধুরী নবাব

আলী আমজাদ এর নানী আদিল চৌধুরীর মেয়ে নাম সৈয়দা অমরুন্নেসা আর এক মেয়ে কৌলা বড়ো বাড়িতে বিয়ে হইসে আতিয়া চৌধুরী দের পূর্ব জেনারেশন শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল এর ফুপু আতিয়া চৌধুরী ও

নাদেল ভাইয়ের এর বাবা শামসুল আলম চৌধুরী এবং ওই বাড়ি আতিয়া বেগমের বাবা সৈয়দ বদরুল হোসাইন চৌধুরী উনার বাবা বশিরুল হোসেইন এর নামেই “বি এইচ প্রাইমারী স্কুল “নামে দক্ষিণ বাজারে একটি স্কুল আছে । আর উনার দেয়া স্কুল ঘাগটিয়ার সম্পত্তি মৌরসী সম্পত্তি

নাজিফা বানুর দেড়শো কিয়ার বা এক হাজার একর বিঘা টি গার্ডেনটি তপন ভাইদের সম্পত্তি যা ইস্পাহানি গাজীপুর এর সাথে এবং এই সম্পত্তি দখল করে ফল্স কেইস এ তপন ভায়েরা জিতেছিল কিন্তু লোকাল মাস্তান বাহিনী দিয়ে টাকা খাইয়ে তারা দখলে নিয়ে নিয়েছে ۔۔

তপন ভাইয়ের বড় চাচা মরহুম নাজিরুজ্জামান চৌধুরী

মেজো চাচা নাজিমুজ্জামান চৌধুরী

সেজো চাচা বদরুজামান চৌধুরী

ছোট চাচা ফখরুজ্জামান চৌধুরী ফকু ।

এবার কুলাউড়ার সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়ার

প্রয়োজন অনুভব করছি ,

বর্তমান কুলাউড়া উপজেলার উত্তরে ফেঞ্চুগঞ্জ ও জুড়ি উপজেলা, দক্ষিণে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, পূর্বে আসাম, পশ্চিমে রাজনগর উপজেলা।

পাহাড়, টিলা সমতল ও জলাভূমির সমন্বয়ে কুলাউড়ার ভূমি গঠিত। এখানকার পাহাড়, টিলা গুলো বনজ সম্পদে ভরপুর। তার মধ্যে অন্যতম চা বাগান। বাংলাদেশের মোট ১৫৩টি চা বাগানের মধ্যে, কুলাউড়া উপজেলায় ১৯ টি চা বাগান রয়েছে। কুলাউড়া উপজেলায় মোট ১৭টি ইউনিয়ন ছিল। ২০০৪ সালের ২৬ আগষ্ট, ৪টি ইউনিয়ন জায়ফরনগর, গোয়ালবাড়ী, সাগরনাল ও ফুলতলাকে আলাদা করে জুড়ী উপজেলা গঠন করা হয়।বর্তমানে ১৩ টি ইউনিয়ন রয়েছে কুলাউড়াতে, সেগুলি হচ্ছে ঃ-

১)বরমচাল ইউনিয়ন

২)ভূকশিমইল ইউনিয়ন

৩)জয়চন্ডী ইউনিয়ন

৪)ব্রাহ্মণবাজার ইউনিয়ন

৫)কাদিপুর ইউনিয়ন

৬)কুলাউড়া ইউনিয়ন

৭)রাউৎগাঁও ইউনিয়ন

৮)টিলাগাঁও ইউনিয়ন

৯)শরীফপুর ইউনিয়ন

১০)পৃথিমপাশা ইউনিয়ন

১১)কর্মধা ইউনিয়ন

১২)ভাটেরা ইউনিয়ন

১৩)হাজীপুর ইউনিয়ন

কুলাউড়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য সর্ম্পকে প্রাচীনকালের তাম্রলিপিতে কিছু তথ্য পাওয়া যায় বলে জানা যায়।

কুশিয়ারা নদীর দক্ষিন তীরে বর্তমান মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত,দ্বাদশ শতাব্দিতে “ইটা” নামে একটি সামন্ত রাজ্য ছিল।

“নিধিপতি শর্মা” নামে জনৈক ব্রাক্ষণ ইটা রাজ্যের রাজা ছিলেন। এক কালে এই রাজ্য

“ইটা মনুকুল” প্রদেশ নামেও অভহিত হতো।

প্রাচীন ইটারাজ্যের রাজধানী ছিল ‘ভূমিউড়া’ গ্রাম।

প্রাচীন নিদর্শন ভাটেরার তাম্র ফলকদ্বয়ের কুলাউড়া নামের কোন উল্লেখ নেই। তবে প্রাচীন একটি শ্লোকাংশে ‘‘লংলাইস্য কুলাউড়া, ইটাস্য নন্দিউড়া’’ কথাটির উল্লেখ রয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায়, পরগণা ভিত্তিক শাসনামলে কুলাউড়া নামটি ছিল এবং ইটা পরগণা নন্দিউড়ার ন্যায়, লংলা পরগণার কুলাউড়া একটি প্রসিদ্ধ স্থান।

“হযরত শাহ হেলিম উদ্দিন কোরেশী” নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মনসুর গ্রামের প্রখ্যাত দেওয়ান, মোহাম্মদ মুনসুর বা “মামন্দ মনসুরের” পিতামহ মামন্দ মনোহরের ভাই “মামন্দ কুলাঅর “ কুমার থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

মামন্দ মনোহর ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে নিজ জমিদারির পূর্বাংশে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করে নাম রাখেন “কুলঅরার বাজার’’। কালক্রমে “কুলঅরার বাজার থেকে কুলাউড়া’’নামকরণ করা হয়েছে।কুলাউড়া নামকরনের আরো কিছু জনশ্রুতি রয়েছে তবে সঠিক তথ্যের অভাবে নামকরনের সুত্রের পক্ষে কোন গবেষকই অতীতে তোমন জোড়ালো দাবী রাখতে পারেন নাই ।

সিলেট বিভাগের অন্যান্য উপজেলোর চাইতে কুলাউড়া অনেক অগ্রসর ও উন্নত সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ। অনেক কৃতি সন্তানের জন্ম এই কুলাউড়ায় যাদের দুই এক জনের কথা না বললেই নয় ,

সিলেট অঞ্চলের প্রথম দৈনিক পত্রিকা ‘বলাকা’র সম্পাদক শ্রী কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ি এই কুলাউড়ায় আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক- শ্রী গৌরিশঙ্কর ভট্টাচার্যের বাড়ি কুলাউড়া সদরে ।

প্রাচীনকালে কুলাউড়ার বিভিন্ন এলাকা জাহাজ ও যুদ্ধাস্র নির্মাণের জন্য বিখ্যাত ছিল।

সতের শতকে কুলাউড়ার

“জনার্দ্ধন কর্মকারের” খ্যাতি ও সুনাম ছিল সমগ্র উপমহাদেশব্যাপি।

জনার্দ্ধন কর্মকার ঢাকার

“কালে জমজ” (সদরঘাটের কামান বলে খ্যাত) ও “বিবি মরিয়ম “নামের লোহার দুটি কামান তৈরী করেন এবং এর ফলে কামান তৈরীর কারিগর হিসাবে ইতিহাসের খাতায় তার নাম অংকিত হয়ে আছে ,

যিনি কুলাউড়ার সন্তান । তার কোন বংশধরেরা এখন জীবিত আছেন কিনা বা থেকে থাকলে কোথায় আছেন , কেমন আছেন তা আমাদের অজানা , হয়তো এই লেখাটি পড়ে কেউ “জনার্দ্ধন কর্মকার” এর বংশধর দের তথ্য দিয়ে আমাদের কে সহায়তা করবেন । (চলবে)

৭১ এর স্মৃতি -১২

সৈয়দ শাকিল আহাদ

সংগ্রামের সময় কেমন ছিল কুলাউড়া?

দোকান পাঠ ও রাস্তা ঘাট কেমন ছিল ?

যতদুর মনে পড়ে ,এক রাস্তার শহর কুলাউড়ার উছলাপারায় আমাদের নানা ছিলেন অবসর প্রাপ্ত জেলা রেজিষ্টার জনাব এ এম আশরাফ আলী , আমি সেখানেই ছিলাম , সেই খান সাহেবের বাড়ি থেকে বের হয়ে বটগাছের নিচে এসে বড় রাস্তায় অর্থাৎ কুলাউড়া মৌলভীবাজার রোডে উঠে উত্তর দিকে এগুলেই একটু সামনে আসলে প্রথমেই ছিল আমাদের বাড়ির আর একটি রাস্তা যা ছিল মুলত চটই মামু ও সত্তার মামুর ‘ বাড়িতে যাওয়ার জন্য বড় রাস্তা থেকে আইল মার্কা রাস্তা , বৃষ্টির সময় ঐ রাস্তা কর্দমাক্ত থাকতো যা দিয়ে চলাচল অত্যান্ত দুর্বিসহ ছিল ।তার পরে খাই , ঐ খাই এর পাশে রশি টাংগানো থাকতো ,যেখানে রশি গুলো কাপর ধুয়ে শুকানোর জন্য ব্যবহৃত হতো , আরএকটু এগুলেই পশ্চিমদিকে ছিল কনা নানার বাড়ী , তিনি কাদিপুর ইউনিয়নের করণিক ছিলেন , সেটাকে কেরানী সাহেবের বাড়ি বললেই সবাই চিনতো ,কনা নানার একটি সাইকেল ছিল , মুলত সেই সাইকেলে চড়ে তিনি কাদিপুর যাওয়া আসা করতেন ,নানী ছিলেন ভীষন সুন্দরী , নাম জানতাম না বলে তাকে “সুন্দরী নানী” বলেই ডাকতাম ,কনা নানার এক ভাই ছিল নাম ‘গেদন’, গেদনের একটি ‘তরজার বেড়ার ‘ মুদির দোকান ও ছিল , গেদনকে নানা রকম অপকর্মের জন্য অনেকেই এক নামে চিনতো , মতি মিয়া নামের তাদের এক ভাগিনা গেদনের অনুপস্থিতিতে ঐ দোকানটি চালাতো ,পাশেই ছিল ছানা নামের কুলাউড়ার একমাত্র ধোপার দোকান , ছানাকে সবাই চিনতো কারন তার দায়িত্বে থাকতো ময়লা কাপর পরিষ্কার করার বিষয়টি ,তাকে সারা কুলাউড়ার অধিকাংশ লোকের কাপর ধোয়া ও ইস্ত্রির কাজে লিপ্ত থাকতে দেখা যেতো, ছানা নিজে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাপর সংগ্রহ করে ধোলাই করে দুই দিন পরে সুন্দর করে ইস্ত্রি করার পর ফেরত দিয়ে আসতো , তার ইস্ত্রিটিও ছিল লোহার একটু বড়সর , কয়লা গরম করে সেটাকে উত্তপ্ত করে কাপর ইস্ত্রি করতে দেখা যেত।

কনা নানার বাসার পরেই ছিল পশু ডাক্তারখানা , এখানে একটি সুপেয় পানির চাপ কল ছিল । বিপরীতেই ছিল একমাত্র সিনেমা হল , যার নাম পুবালী সিনেমা হল , এর পাশেই স্বাধীনতার পর পরই আর একটি সিনেমা হল হয়েছিল যেটি ছিলো লিলি সিনেমা হল , পরবর্তীতে লিলি সিনেমা হলটি স্টেশন রোডে স্নানান্তরিত হয় ।একটু এগুলেই পশ্চিমে ছিল তারিণী বাবুর বাড়ী ও বাড়ির সামনে ছোট্ট একটি পুকুর , রাস্তার সামনেই ছিল একটি কামারের দোকান ,ঐ খানে দাড়িয়ে লোহা গরম করা দেখতাম , ভাল লাগতো দেখতে দুই তিনজন মিলে কয়লা পুড়িয় লোহা গরম করে পিটিয়ে দা কুড়াল , খন্তি বানানো দেখতে , কামারের দোকানের পরেই ছিল বিমলদের ঝুপরি মার্কা একটি চায়ের দোকান দোকানটি খোলার ব্যবস্তা ছিল অনেক মজার, এক পাশ্বে তরজার দুই পার্ট ওয়ালা ডালা , ডালাটি একটি বাঁশ দিয়ে ঠেক দিয়ে রাখা হতো আর ফ্লোরটি ছিল মাটির , ঐ দোকানটিতে তিনটি টুল ও দুইটি উঁচু বেন্চ ছিল ,

ঐ চায়ের দোকানে চা য়ের সাথে লুচী এবং সুজীর হালুয়া ও বিক্রি হতো ,

এর পরেই ছিল মটর স্ট্যান্ড,হাতে গোনা কয়েকটি মোটর গাড়ি কুলাউড়া হতে মৌলভীবাজার রোডে চলাচল করতো, বিপরিতে অর্থাৎ পূর্বদিকে ছিলো জব্বার মিয়া নামক এক লোকের খালুয়ার ঘর বা চামরার গুদাম , ভীতরে একটি ডোবা আকৃতির পুকুর ও ছিল, যা কচুরী পানায় আবৃত থাকতো । যে পুকুরে গরুর চামরা ও মটর গাড়ির চাকা ইত্যাদি ধোওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো , ঐ পুকুরের ভিতরে পূর্বদিকে ঘাটলা ছিল , ঘাটলাটি কালো সুন্দর ঝাঝের মত চার কোনা পাথরের দ্বারা বাধাই করা ছিল ।মটর স্ট্যান্ডের কথাটি বেশ মনে হতো ।

সম্ভবত সংগ্রামের পর পরই বা আগেও হতে পারে সেই মটর য্ট্যান্ডে আলালপুরের হাফিজ সাহেবের ছেলে ‘লেদু মিয়া’ মামার একটি চায়ের দোকান ছিল । সেখানেও ভাল চা নাস্তা পাওয়া যেতো , বিপরীতেই ছিল হাজি ইয়াকুব আলীর দালান । মোটর স্ট্যান্ডের পরই ছিল কুলাউড়া পোস্ট অফিস , পোস্ট অফিসটি ছিল অত্যান্ত্য সুন্দর , বৃটিশদের ডিজাইনে তৈরী করা সুন্দর একটি অফিস হাফ বিল্ডিং , এর পরই ছিল একটি খাই বা ডোবা , এই ডোবার পাশ দিয়ে সফাত মাস্টরের বাসা র পাশ দিয়ে দক্ষিন বাজার পেরিয়ে বি এইচ স্কুলে যাওয়া আশা করতাম ।তার পরেই ছিল কুলাউড়া জামে মসজিদ , ঐ মসজিদের ই মক্তবে ফজরের নামাজের পর ইমাম সাহেব , হুজুর সৈয়দ রাশিদ আলীর কাছে আমি ও এলাকার আশেপাশের অনেক কোমলমতি শিশু কিশোরেরা নিয়মিত আরবি পড়তাম , তিনি অনেক লম্বা ছিলেন ও পাগড়ী পড়তেন ও কাঠের খড়ম পড়তেন বলে আমরা সবাই তাকে পাগড়ী ওয়ালা হুজুর এবং কেউ কেউ খড়মঅয়ালা হুজুর ও বলতাম , উনার ছেলের নাম ছিল জুবায়েদ আলি ,মসজিদের পিছনে ছিল অজু করার জন্য ছোট্ট একটি পুকুর ,পুকুরের পশ্চিমে ছিল লাবু পালের বাসা ,তিনি পরবর্তীতে ঐ বাসা মসজিদের নিকট বিক্রয় করে অন্যত্র চলে যান ।

এই মসজিদের উন্নয়নের জন্য পথচারীদের কাছ থেকে পালা করে টাকা , মুঠির চাল ঊঠাতেন যে দুই তিন জনের কথা এত বেশি মনে পড়ছে যাদের কথা না বললেই নয় , উনারা হচ্ছেন একজন আমাদের পিছনের বাড়ির মনাউল্লাহর ছেলে ‘চটই মিয়া’ও অন্য জন ‘আতই মিয়া’,সাথে নাজমা হোটেলের মালিক ছিলেন মনসুর গ্রামের ‘কনা মিয়া ‘তাকেও মসজিদের উন্নয়ন কাজে বলিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা গেছে ,মসজিদের সামনে কয়েকটি দোকানের মধ্যে ছিল,

কারি সাহেবের ভুষিমালের দোকান,আবুল মামার লেপ এর দোকান,আতই মিয়ার হোমিও হল।

মসজিদের একটু আগে বিপরিতে একটি আমগাছের অস্তিত্বের কথা স্পষ্ট মনে আছে , ঐ আমগাছের নিচেই ছিল লষ্কর পুরের লুলু মিয়া মহরীর ভাগিনা মতিন ভাইয়ের সাইকেলের দোকান । পাশেই ছিল জহির আলী হাজি মামার ছেলে মুহিব ভাইয়ের মাইকের দোকান ( সম্ভবত স্বাধীনতার পরে হয়েছে ) আরও ছিল “ আহমেদ ক্লথ ষ্টোর” নামে একটি কাপরের দোকান।

ঐ আমগাছের নিচেই একটি মুচী বসতো , তার একটু পিছনেই একটি লেম্প ও হারিক্যান এর চিমনী ও নানা রকম লোহার সামগ্রী

ও তারকাটা ও পিতল ,লোহার দ্রবাদি বিক্রির একটি দোকান এবং একটি নিমকি ও মিষ্টির দোকান ও ছিল ।

মসজিদ সংলগ্ন বিল্ডিং এ তিনটি দোকান খুউব বিখ্যাত ছিল ,লষ্করপুরের আবুল চৌধুরীর ‘রিয়াজ শার্ট ‘ , আলাউদ্দিন চেয়ারম্যান সাহেবের ভাই ,বাচ্চু মামার “ বিলাস বিপনি ও “ রামগোপাল ফার্মেসী ,

ঐ বিল্ডিং এর উপরে জুবেদ মামার অফিস এবং নীচে সিড়ির কোনায় একটি ঘড়ি মেকানিকস এর দোকানের কথা এ মনে পড়ছে , উনার বাড়ী সম্ভবত মনসুর এলাকায় ছিল এবং এই ঘড়ির দোকানটি পরবর্তীতে কাদিপুর রোডে ইরফান আলী মামার বাড়ীর বিপরীতে চলে যায় ।

মাগুরা হয়ে এই রাস্তাটিকে মনসুর রোড বা কাদিপুর রোড ও বলা হতো, মুখেই ছিল মোমিন মিয়ার বড় মুদি দোকান ও তার পর একটি চাউলের দোকান , এই পাড়ে ছিল একটি পানের আড়ৎ ও একটি চুল কাটার সেলুন , চুল দাড়ী সাধারণত বাজারের ভিতরেই দক্ষিন পুর্বকোনে কাটতে দেখতাম , ছোট বড় সবাইকেই ।এই রাস্তায় ছিল কালীবাড়ি ও বশিরুল হুসেন বা বি. এইচ প্রাইমারী স্কুল , এই এলাকা আগে কৌলার জমিদার বশিরুল হুসেন জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল ।তার নাম অনুসারেই এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ।

দক্ষিন বাজার থেকে থানায় যাবার পথে ছিল মক্তোদির নানার রেশনের দোকান তার পাশ দিয়ে একটি টিপা রাস্তা রেল কোলনি ভেদ করে স্টেশনে পৌছেছে ,

একটু পাশেই ছিল ঢাকাইয়া তারা মিয়ার “রেইনবো বেকারী “, তাদের এক ছেলের নাম ছিল কাদির ,,একটু সামনে এগুলেই বাম দিকে ছিল কুলাউড়া থানা , রাস্তায় দাড়িয়ে থানার কার্যক্রম দেখা যেত , থানার এক পাশে ওসি সাহেবের রুম ,অন্য পাশ্বের রুমে অন্যান্য দারোগার বসার জায়গা ও তিন চারটি টেবিল ছিল , টেবিলের উপর থাকতো মোটা মোটা চারকোনা বড় বড় খাতা , মাঝখানের রুমটি ছিল হাজত খানা , কেউ আটকা পড়লে তাকে দেখার জন্য রাসতায় কৌতুহলী লোকের লাইন পরতো, থানার বিপরিত দিকে ডাকবাংলো , ডাক বাংলোর কোনায় ছিল ফুটবলার লিটন দের বাসা , লিটন বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী , ইন্টারনেট এর কল্যানে কথা বলার সময় কুলাউড়ার বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে লিটনের কাছে থেকে অনেক অতীত তথ্য ও ইতিহাস পাওয়া যায় ।

ডাক বাংলা পেরুলেই ছিল ইউনিয়ন অফিস , আওয়ামীলীগ অফিস , এখানে একটি খাবার পানির কল ছিল , সারাক্ষন পানি পরতো এবং আমরা অবাক হতাম এত পানি কোথা থেকে আসে ?

স্টেশন রোডে ছিল পুরোনো হাসপাতাল , জয়পাশার কাদির মিয়া ও সিকান্দর ভাইয়ের পরিচালনায় “ সিকান্দর ক্লথ ষ্টোর “ দক্ষিন ভাগ চা ষ্টল “ জেলা পরিষদের ডাকবাংলো,লাবু কাকার মিষ্টির দোকান,

ময়না হাজির চাউলের দোকান , মোস্তাক মিয়ার “রহমানিয়া ষ্টোর ,”শফিক হাজীর রড সিমেন্টের দোকান ,জয়পাশার একটি লাইব্রেরী ও সাহেব বাড়ীর সৈয়দ হাবিবুল্লাহের আরোগ্য নিকেতন নামের ফার্মেসী , কয়েকটি কাপরের দোকান ও সত্তার মিয়ার অফিস ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য,

চৌমুহনী মোড়ে আলাউদ্দিন হাজী সাহেবের “ কুলাউড়া রেষ্ট হাউজ “

মোবারক মিয়ার “ আজম বোডিং এবং উত্তর বাজারের দিকে যাবার পথে “জয়নাল আবেদিন সাহেবের স্টার এজেন্সী, কালামিয়ার লেপের দোকান , বিপরীতে ডা: রিয়াজ উদ্দিনের চেম্বার ,তিনি হাজি ফরমুজ আলীর বাসায় ভাড়া থাকতেন ।

সনু মেম্বারের ফ্যাশান কর্নার , মজিদ মিয়ার বিওসি তেলের পাম্প ,সাধনা ঔষধালয় , শক্তি ঔষধালয়,রায় কুঠি বিল্ডিং , “ মর্ডার্ন ফার্মেসি , প্রবন বাবুর হোমিও হল , রোডস এর অফিস ,ডাঃশিশির বাবুর ‘ শিশির হোমিও হল , পপুলার লাইব্রেরি ,উত্তর বাজার জামে মসজিদ ,সাব রেজিষট্রী অফিস ( মজার ব্যপার হলো এই অফিসের সাব রেজিষ্টার সাহেবের মাথার উপরে হাতে টানা পাখার ব্যবস্তা দেখতে ভীর করতাম আমরা অনেকেই )উত্তর বাজার ,সি ও অফিস রোড , আলাউদ্দিন হাজী সাহেবের বাড়ি , তাজু হাজীর রাইস মিল ,রাবেয়া স্কুল ,দুএকটি টং দোকান,কয়েকটি মূহরীর গদি , এনাম ভাইদের ঔষধের দোকান , কুলাউড়া হাসপাতাল সহ আরো কত কিছু ?

সারা কুলাউড়ায়ে সম্ভবত দুইটি স্টুডিও ছিল

ষ্টুডিও নটরাজ ও অজন্তা ।(চলবে)

৭১ এর স্মৃতি -পর্ব ২৩ ( আমানীপুর )

সৈয়দ শাকিল আহাদ

কুলাউড়ার কৌলা,পৃথিমপাশা , ঘরগাও , পাল্লাকান্দি,কানিহাটি ছাড়া ও তার আশপাশের আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য আত্বীয় বাড়ির সাথে সংগ্রামের সময় যোগাযোগের কথা মনে আছে ।

বিশেষ করে আমানীপুরের কথা ।

আমানীপুর সাহেব বাড়ি কুলাউড়ার দক্ষিন পু্র্বে টিলাগাঁও রেল য্টেশনের কাছে পাল্লাকান্দি থেকে মাইল খানেক দুরে , সবুজে ছড়ানো পাহাড়িয়া এলাকায় অবস্থিত ।

কুলাউড়া থানার টিলা গাঁও ইউনিয়নের অনেক গুলো গ্রাম , যেমন , লাল বাঘ , আস্রয় গ্রাম ,নয়াপতন, যাদবপুর,বালিয়া,তাজপুর,গন্ডারগড়,

পুরিগ্রাম,দুন্দালপুর,খন্দকারের গ্রাম,শাহাজাদপুর,জালালপুর,সন্দারাজ,ডরিতাজপুর,

ইফসুবপুর,বাদেস্যালন,বালিয়া,বিজলী, শাহাপুর,চানপুর,সুজাপুর,লালপুর,মীরপুর,ছালামতপুর,কালামপুর,বালিসিন্দি,মোবারকপুর ,নৈমপুর,কাজিরগাঁও ,লহরাজপুর,বৈদ্যশাসন,পাল্লাকান্দি,পূর্বহাজিপুর,মুহিবনগর,

আমানীপুর ইত্যাদি গ্রামগুলো সবুজে ঘেরা ,এরই মধ্যে ছবির মত সাজানো একটি গ্রামের নাম আমানীপুর ঐ গ্রামেই একটি সুবিশাল সাহেব বাড়ী রয়েছে , যে বাড়িতেই একবার যাবার সুযোগ হয়েছিল , বাড়ির সামনে শাহ মতিউল্লাহ (রঃ) এর মাজার একটি দিঘী, মসজিদ এবং মসজিদ সংলগ্ন একটি পুকুর ছিল যার স্বচ্ছ টলটলে পানি পান করতো সমগ্র গ্রামবাসী ঐ পুকুরে শুধু অযু করতে পারতো সবাই , অন্য পুকুরটিতে গোসল করতে হতো এবংঅতি প্রাচিন কালে প্রতিষ্ঠিত একটি টি টাইপের বাংলো , যা কালের স্বাক্ষী বহন করে আজও অনেক স্মৃতি রোমন্থন করে চলেছে ।

বাবা হযরত শাহজালাল ( রঃ) এর সাথে আগত ৩৬০ আওলিয়ার অন্যতম হবিগঞ্জের হযরত সৈয়দ নাসিরুদ্দিন সিপাহসালাহ এর পরবর্তী ১২ তম পুরুষ শাহ সৈয়দ ইকরামুল্লাহ অবস্তান করেন পাল্লাকান্দিতে আর তার অপর ভাই শাহ সৈয়দ ইনামুল্লাহর ও তার পরবর্তী বংশধরগন এই আমানীপুর সাহেব বাড়িতে অবস্তান করেন ।

সৈয়দ ইনামউল্লাহর প্রৌপুত্র সৈয়দ বুরহানউদ্দিন ,তার তিন ছেলের মধ্যে সৈয়দ রেহানউদ্দিন ও সৈয়দ জাফরউদ্দিন বিয়ে করেন কুলাউড়ার কৌলার সৈয়দ বশিরুল হোসেন এর চাচা সৈয়দ সমদুল হোসেনের দুইকন্যা যথাক্রমে নজিবুন্নেছা ও তালেবুন্নেছা কে ,সৈয়দ রেহানুদ্দিনের মেয়ে মজিবুন্নেছার বিয়ে হয় কানিহাটির আব্দুল মান্নান চৌধুরী সাহেবের সাথে , আব্দুল মান্নান চৌধুরী ছিলেন ১৯৩০-১৯৪০ সালে অবিভক্ত ভারতের সাউথ সুরমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও বৃটিশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান , তিনি তৎকালিন সময়ে আই এল ও কনফারেন্সে যোগদান করেন এবং অসুস্তবোধ করলে চিকিৎসার জন্য ল্ন্ডনে অবস্তানকালে ইহলোক ত্যাগ করেন । তাকে লন্ডনেই সমাহিত করা হয় ।

সৈয়দ বুরহানুদ্দিনের আর এক ছেলে সৈয়দ আফতাব উদ্দিন । তার তিন ছেলের মধ্যে একছেলে সৈয়দ মিসবাহউদ্দিন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি নিযুক্ত হন , তিনিই এই কুলাউড়া অন্চলের প্রথম বিচারপতি , তিনি একজন পরহেজগার , অমায়িক ও অত্যান্ত বিনয়ী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন , তার ছেলে সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন একজন প্রতিষ্ঠিত বড় কোম্পানীর উচ্চপদে ছিলেন এবং বর্তমানে ঢাকায় অবস্তান করছেন । তার চার মেয়ে যথাক্রমে সৈয়দা দীনা আহম্মেদ , সৈয়দা লিপু চৌধুরী, সৈয়দা তারানা ফারুক , সৈয়দা তামান্না কোরেশী ।

সৈয়দ মিসবাহউদ্দিনেরাও তিন ভাই , সৈয়দ মিতফাউদদিন ও সৈয়দ আহবাব উদ্দিন , সৈয়দ মিতফা উদ্দিনের ছেলে সৈয়দ মহিউদ্দিন হোসেন দীর্ঘদিন টিলাগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হিসাবে ছিলেন এবং প্রচুর জনহিতকর কাজ করেছেন । এই বংশের অন্যান্য নারী সদস্যদেরও অনেক ভাল ভাল সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে হয়েছে এবং তারা স্ব স্ব স্হানে প্রচুর সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করেছেন ।

টিলা গাঁও ইউনিয়নের বাঘের টেকী নামক স্হানে , যা ব্রাহ্মন বাজার শমশের রোড়ের পাশ্বে অবস্থিত গাছ গাছালীতে ঢাকা একটি মাজার রয়েছে যাকে ‘বাঘের টেকীর মাজার’ বলা হয়ে থাকে ,ঐ মাজারটি কোন দরবেশের তা কেউ বলতে পারেন নাই তবে তিনি বাবা শাহজালাল (রঃ) এর সাথী বলে স্থানীয় ভাবে পরিচিতি রয়েছে ।

এই মাজারে এখনও অনেক লোক মাঝে মাঝে বাঘ দেখতে পান বলে জনশ্রুতি রয়েছে ।

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় কুলাউড়ার সাথে টিলাগাও ,শরীফপুর , হাজিপুর ইউনিয়নের দুরত্ব বেশি থাকায় এই ইউনিয়ন তিনটির সব প্রকার কাজ কর্মই চলতো শমশেরনগরকে কেন্দ্র করেই । তাছাড়া তখন সড়ক পথের চেয়ে রেল পথই যোগাযোগের অন্যতম নির্ভরযোগ্য পথ ছিল বলে সকলেই রেলপথকে সবার আগে বেছে নিতো।

এই অন্চলের ভানুগাছ , শমশেরনগর , মনু ,টিলাগাঁও , লংলা , কুলাউড়া, বরমচাল প্রভৃতি রেলস্টেশনে উল্লেখযোগ্য স্বরনীয় ঘটনা সমুহ ইতিহাসের স্বাক্ষ্য বহন করে চলেছে ।কিছু উল্লেখ যোগ্য ঘটনা রয়েছে শমশেরনগর , টিলাগাঁও রেল স্টেশন সমুহে ..

সংগ্রামের শুরুতেই পাকিস্তানী সৈন্যদের পৈশাচিকতার খবর শুনে জেনারেল আব্দুর রবের পরামর্শে তৎকালিন শমশেরনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মোজাহিদ ,ক্যাপটেন মোজাফ্ফর আহমেদ , আব্দুল গফুর ,সাজ্জাদুর রহমান ও আমজদ আলী প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের উপস্হিতিতে শমশেরনগরে ছাত্রলীগ , আওয়ামী লীগ ও মুক্তি কামী জনগনকে নিয়ে এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে সীমান্ত ফাঁড়ী গুলোর বাঙ্গালী ই.পি.আরদের প্রতিরোধ সংগ্রামে শরীক হওয়ার জন্য আহব্বান জানানো হবে , সেই লক্ষ্যে নেতৃবৃনদ আলীনগর চা বাগানের ম্যানেজারের গাড়ীতে করে বিক্ষুব্ধ জনতার সমন্নয়ে ২৮ শে মার্চ প্রথমেই চাতলাপুর বাগানের ফাঁড়ীতে যান ।সেখানে ছিল দুইজন অবাঙ্গালী সৈন্য । বিক্ষুব্ধ জনতা সেই অবাঙ্গালী সৈন্যদের জবাই করে হত্যা করলে , সেখানকার ফাঁড়ীর সুবেদার শামসুল হক সহ সকল বাঙ্গালী সৈন্যরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্তান নেন এবং সবাই মিলে মোজাফফর আহম্মেদ এর নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ নামে একটি বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেন ।(চলবে)

৭১ এর স্মৃতি —(১৩)

সৈয়দ শাকিল আহাদ

একাত্তরে কুলাউড়ার কত স্মৃতি ,কত কথা ,কত গান মনে পড়ছে , কোনটা রেখে কোনটা লিখবো , কাকে বাদ দিয়ে কার কথা লিখবো ? ভেবে পাচ্ছি না , যেহেতু লিখতে বসেছি তাই কিছু তো লিখতেই হবে , যা পাঠ করে বর্তমান প্রজন্ম সহ সেই সময়ের অনেকেই ক্ষনিকের তরে হলেও সম্মিত ফিরে পাবে , আবার ভাল না লাগলে কেউ কেউ কটুক্তিও করতে পারেন যা বোধগম্য।

যাই হোক , সংগ্রামের সময় কোনএকদিন কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে গিয়েছিলাম সম্ববত , আমাদের ছোট নানু , মানে নানার ছোট বোন তাহেরা বানু ,যার বিয়ে হয়েছিল কিয়াতলার নবাব আলী নানার সাথে , ঢাকায় যার বাড়ি ছিল নাখালপাড়া এলাকায় তাদেরই কেউ কেউ এসেছিলেন সেদিন কুলাউড়াতে , তাদেরকে ষ্টেশন থেকে বাড়িতে আনার উদ্দেশ্য ছিল , সাথে ছিলেন বড় মামা আমির আলী , ছোট মামা মনির আলম ও আমাদের বাড়ির কৃষি কাজের সহযোগী দুইজন লোক যথাক্রমে চাতলগাও য়ের ‘কটা মিয়া’ ও মনুরের ‘বশিরউদ্দিন ‘ এরা দুইজনই ছিল বাগিদার , আমাদের বাড়ীর ধান ক্ষেত ও ফসলাদি ওরা শর্তসাপেক্ষে প্রতি মৌসুমে চাষ করে দিত , এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে বিশেষ করে নানীর অনুরোধে নানা প্রকার বিপদে আপদে ,কাজে কর্মে নিঃস্বার্থ ভাবে সহযোগীতা করতো , আগেকার লোকেরা এমনি দরদী ছিল , এখনকার মত এত হিসাবী ছিল না ।তেমনি দরদী এই দুইজনের কাছে শ্রদ্ধাসহ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওদের মংগল কামনা করছি , জানি না সেই ‘ কটা’ ভাই এখনও জীবিত আছে কিনা , মরে গিয়ে থাকলে , তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি , পরিবারের মঙ্গল কামনা করছি ,’কটা ভাই ‘ ছিল দেখতে কালো কিন্তু অত্যান্ত সহজ সরল ও হাসিমাখা মুখে সবসময় সে সকল প্রকার গ্লানি সহ্য করতো ।

ঐ দিন ষ্টেশনে ঢাকা থেকে আগত মেইল ট্রেনটি সকাল সাতটায় আসার কথা ছিল কিন্তু কি কারনে জানি আসি আসি করে অনেক লেট করেছিল প্রায় দশটার দিকে এসে পৌঁছেছিল ।

ইতি মধ্যে ষ্টেশনে বসা ছিলাম ফাস্টক্লাস অয়েটিং রুমে , খুউবসুন্দর ছিল সেই রুমটি ,এক পাশে ইজি চেয়ারে বসা ছিলেন এক জন যাত্রী , যিনি খুউব সম্ভ্রান্ত কেউ ছিলেন হয়তো , বনেদী পান্জাবী ও কোটি পড়া ছিলেন , চোখে চশমা ও হাতে হাত ঘড়ি ,বড় মামা ছোট মামা শুধু ‘ ভাইসাব’ ‘ভাইসাব’ করছিলেন উনি ঐ ট্রেনে করেই সিলেট যাবেন পরে জেনেছিলাম উনি জয়পাশার বিশাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী যার নাম সৈয়দ জামাল উদ্দিন পিতার নাম হাজি সৈয়দ মাহমুদ আলী , বঙ্গবন্ধুর ৭ ই মার্চের ভাষনের পর ৮ ই মার্চ ঢাকা থেকে কাগজের তৈরী স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে আসেন তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা গিয়াসউদ্দিন আহমেদ আর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে কুলাউড়ার অধিকাংশ ঘরে তোলা হয় স্বাধীন বাংলার পতাকা এই সৈয়দ জামাল ই কুলাউড়াতে প্রথম স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন ,

তিনি সেদিন সিলেট যাচ্ছিলেন , কিছুক্ষনের মধ্যেই তাকে ঘিরে প্রচুর লোকের সমাগম ঘটে ।তার সহযোগীতার জন্য সেদিন ‘টেকওই’এবং ‘বকওই’ নামে জয়পাশা এলাকার সহযোগী দুই ভাইয়ের আগমন ঘটেছিল ষ্টেশনে । ।

যতদুর মনে পড়ে তখন সিলেট যাওয়ার জন্য সকাল বেলা এই মেইল ট্রেনটিই ছিল অন্যতম ভরসা , সকাল বেলা এই ট্রেনটি চলে যাবার একটু পরে ১০ টার দিকে আরো একটি ট্রেন যা লাতু’র ট্রেন নামে পরিচিত ছিল তা লাতু থেকে কুলাউড়া আসতো সেই ট্রেনটি , ষ্টেশনে ঢুকে , বগি থেকে ইন্জিন আলাদা হয়ে , দক্ষিন দিকে গিয়ে অন্য একটি লাইন দিয়ে পিছনে ফেরত এসে উত্তর দিকে আবার ঐ ট্রেনের পিছনের বগির সাথে যুক্ত হয়ে ইন্জিনটি ট্রেনটিকে নিয়ে সিলেটের উদ্দেশ্য রওয়ানা হতো ।এই ট্রেনটি ছিলো লোকাল ট্রেন , সব য্টেশনে থেমে থেমে যেত ।কুলাউড়া রেল ষ্টেশনের উত্তর দিকে ইন্জিন ঘুড়ানোর আরো একটা সুন্দর ব্যবস্তা ছিল , গোলাকার একটি চাকতি্র মত জায়গায় ইন্জিনটি দাঁড়াতো ঐ অবস্তায় লাইন সহ চাক্তীটি ইন্জিন সমেত ঘুড়ে যেতো ।

আমরা দুর থেকে দেখতাম , কাছে যেতে পারতাম না ,কাঠের দুটি পাল্লা মার্কা গেইট ছিল , ইন্জিন টি ঐখানে ঢোকার সাথে সাথেই গেটকিপার নিরাপত্তা জনিত কারনে ঐ কাঠের জালি মার্কা গেইটটি লাগিয়ে দিতো , ইন্জিনটি সহ চাক্তিটি ঘুরে গেলে আবার গেইটটি খুলে দিত ।

কুলাউড়া জংশন নামের ষ্টেশনটি এই বাংলায় নানা কারনে বিখ্যাত ছিল এখনও আছে তবে আগের সেই জৌলুশ বদলেছে , ষ্টেশনের উত্তর দিকে দুইটি হোটেল ছিল একটি হিন্দু হোটেল বা নিরামিষ হোটেল অন্যটি মুসলিম হোটেল বা আমিষ হোটেল ।নিরামিষ হোটেলটি চালাতো দিলীপ কাকা যার বাসা ছিল দক্ষিন বাজারের মাগুরা এলাকায় আর আমিষ হোটেলটির পরিচালনায় ছিল রেইনবো বেকারির তারা মিয়া ।

, ঠিক মাঝখানেই ছিল টিকিট কাউন্টার ,

টিকিট কাউন্টারের দুইপাশে দুইদিকে দুইটি লোহার বেন্চ ছিল সাধারন যাত্রীদের বসার জন্য পশ্চিমদিকে একটি বুক ষ্টল ও ছিল যেখানে প্রতিদিনের পত্রিকা পাওয়া যেতো , সিলেট থেকে যুগভেরী নামক একটি পত্রিকা রের হতো তা ই আগে পাওয়া যেতো আর ঢাকার পত্রিকা পড়তে হলে একদিন অপেক্ষা করতে হতো ।

দুইটি পান বিরির বাক্স মার্কা দোকান ও ছিল , বুক ষ্টলের দক্ষিন দিকেই ষ্টেশন মাস্টারের রুমটি ছিল , প্রথম শ্রেণীর বিশ্রামাগারের গা ঘেঁষেই ছিল একটি করিডোর , পূর্বদিকের প্লাটফরমটি একটু উচুতে ছিল , তার দক্ষিন দিকেই একটি ক্যান্টিন ছিল ,ক্যান্টিনে খাবারের পরিবেশনা অনেক সুন্দর ও মান এবং দাম অনেক গ্রহনযোগ্য ছিল ।ক্যান্টিনের উপরে ছিল একটি কেবিন , রোজার মাসে ঐ কেবিন থেকে কুলাউড়া বাসীদের সেহরী খাবার জন্য সাইরেন বাজানো হতো । ষ্টেশনের পশ্চিমেই ছিল রেলওয়ের প্রাইমারী স্কুল , ভাল পড়াশুনা হতো এই স্কুলে ,অনেক নামী দামী ব্যক্তিদের হাতে খড়ি হয়েছে এই পুরোনো স্কুলটিতে,আরো অনেক কিছুই ছিল কুলাউড়া রেল ষ্টেশনে । আগামীতে আরো ব্যাপক ভাবে লেখার ইচ্ছা রাখি । ( চলবে)

৭১ এর স্মৃতি পর্ব-১৬-( জয়পাশা-১)

সৈয়দ শাকিল আহাদ

৭১ এ কেমন ছিল কুলাউড়ার জয়পাশা সাহেব বাড়ী ?

অনেক বার মনে হয়েছে এই ঐতিহাসিক জমিদার বাড়ি সম্পর্কে কিছু লিখি , কিন্তু লিখতে গিয়ে বার বার পিছিয়ে যাচ্ছি , কিছু তথ্যের প্রয়োজন ছিল যা এই বংশের অন্যতম সদস্য সৈয়দ ইশতিয়াক লন্ডন থেকে ও সৈয়দ হাদী সুদুর আমেরিকা থেকে আমাকে ইমেইলে আমার বাবার লেখা ১৯৬০ সালের একটি বই সহ কিছু ছবি পাঠিয়ে সহযোগীতা করায় তা সম্ভব হতে চলেছে ।

জয়পাশা জমিদার বাড়িটি মুলত আমার আব্বার নানার ভায়রা খন্দেগার সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর বাড়ি ।আমার আব্বা মরহুম সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুরের এবং আমার জন্ম হয়েছে তার নানা, বাংলার বার ভুইয়া খ্যাত মসনদে আলা ঈশাখার বংশধর কিশোরগন্জর কিংবদন্তী ,হয়বতনগর দেওয়ানবাড়ির দেওয়ান মান্নান দাদ খানের বাড়িতে তবে আমাদের পুর্বপূরুষের আদি অবস্তান সিলেটে ,শহরের কুমারপাড়া ঝরনার পাড়ে হযরত শাহাজালালের (রঃ) সহযাত্রী হযরত সৈয়দ হামজা ( রঃ) শেরসোয়ারী আমাদের পুর্বপুরুষ , সিলেট থেকে আমার আব্বার পিতামহ সৈয়দ আব্দুল হাফিজ বা টিলা সাহেব কিশোরগন্জের সেকান্দর নগরে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হন এবং তারপর আমার পিতামহ সৈয়দ আব্দুল হাকাম ওরফে বুলবুল মিয়া হয়বতনগরে দেওয়ান বাড়িতে বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ হন এবং বাড়ী সংলগ্ন পশ্চিমে নিজ বাড়ী তৈরী করে অবস্থান করেন , এই বাড়ির সর্বশেষ জমিদার দেওয়ান মান্নান দাদ খানই আব্বার নানা , তিনি একে একে পাঁচটি বিয়ে করেন , ১) দেওয়ান মান্নান দাদ খান প্রথম বিয়ে করেন নওয়াব ফয়জুননেছার ভাই ইয়াকুব আলী চৌধুরীর ছেলে সেকান্দর আলী চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে নান্নী বিবিকে , সেই পক্ষের দুই মেয়ে ছিল

ক)দেওয়ান মাকসুদা বিবি যিনি আমার দাদী আর আমার দাদা ছিলেন সেকান্দর নগরের সৈয়দ আব্দুল হাকাম বুলবুল মিয়া সাহেব ,আমাদের পুর্বপুরুষ সিলেট শহরের কুমারপারা ঝরনার পারের ,আমার আব্বা সৈয়দ আব্দুল আহাদ ও আমার চাচা সৈয়দ আব্দুল হাদী রা দুই ভাই এই পক্ষে আমার বাবা চাচার কোন বোন ছিল না

অন্য মেয়ে

খ) দেওয়ান হালিমা আক্তারের বিয়ে হয় ইটনায় দেওয়ান আব্দুল আলীম সাহেবের সাথে ।এই পক্ষে কোন সন্তানাদি ছিল না

দেওয়ান মান্নান দাদ খানের এই পক্ষের একমাত্র ছেলে দেওয়ান মাহতাব দাদ খান নিঃসন্তান থেকে ২২ বছর বয়সে মারা যান ।

দেওয়ান মান্নান দাদ খানের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন বৌলাই জমিদার বাড়ীর সৈয়দ আজিজুল হকের কন্যা ,সৈয়দ হাবিবুল হকের একমাত্র বোন সৈয়দা খুজেস্তা বেগমের সাথে , এই পক্ষের দুইটি ছেলে হয়েছিল তারা অল্প বয়সে মারা যানএবং তার এই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মাতা হয়বতনগর স্টেইট এর অধিকারী জমিদার, কর্তিৃ সাহেবা হিসাবে সবাই যাকে চিনতো সেই আয়শা আক্তার খাতুন তাকে তৃতীয় বিয়ে করান , হবিগঞ্জের দাউদ নগর সাহেব বাড়ীর সৈয়দ আবদুর রহমান সাহেবের কন্যাকে ।ঐ পক্ষের ছেলে দেওয়ান সাত্তার দাদ খান বা সাইয়ারা মিয়া কেই দেওয়ান মান্নান দাদ খানের বড় ছেলে হিসাবে সবাই জানতো , তার একমাত্র বোন হলো দেওয়ান বারিরা আক্তার বা আনজুমান বিবি আন্জুমান বিবির বিয়ে হয় সুলতানশী সাহেববাড়ির ফিরুজ মিয়া সাহেবের ছেলে সৈয়দ আব্দুল কাদির ওরফে সুরুজ মিয়ার সাথে। উনাদের আম্মা মারা যাবার পর দেওয়ান মান্নান দাদ খান চতুর্থ বিয়ে করেন , সিলেটের মজুমদারীতে সায়রা খাতুন মজমাদারকে এই পক্ষের জুনায়েদ মিয়া ও জানে জানান মিয়ার ( এরা আমার দাদীর ভাই ) এক বোনের নাম দেওয়ান সাওদা আক্তার , যার বিয়ে হয় বানিয়াচং জমিদার বাড়িতে স্যার ফজলে হাসান আবেদের চাচার সাথে আর এক বোন হচ্ছে মরিয়ম বিবি উনার বিয়ে হয়েছিল বৌলাই সাহেব বাড়ীর সৈয়দ মাজহারুল হক নুর মিয়ার সাথে , আমার এই নুর দাদা শোলাকিয়া ঈদগাহ ময়দানের ঈমামতি করেছিলেন কোন এক ঈদের জামাতে , উনার মেয়ে আক্তারী ফুপু ঢাকাতেই থাকেন ।

আর দেওয়ান মান্নান দাদ খান সর্বশেষ বিয়ে করেন হযরত সৈয়দ নাসিরউদদিন সিপাহসালারের উত্তরসুরী সুলতানশী সাহেব বাড়ীর ফিরুজ মিয়া সাহেবের কন্যা সৈয়দা মনিরুন্নেছা খাতুনকে , এই পক্ষের ছয় সন্তানের মধ্য পাঁচ সন্তান যেমন দেওয়ান সবুর দাদ খান বিশরাফী দাদা , দেওয়ান খালেক দাদ খান আবু আইয়য়ুব দাদা ,দেওয়ান হাফসা আক্তার ,হাফসা দাদী ,দেওয়ান হোসনা আক্তার ,হোসনা দাদী ও দেওয়ান হাসনা আক্তার ,হাসনা দাদী এখনও জীবিত আছেন ওদের সবার ছোট ভাই আমাদের প্রানপ্রিয় দেওয়ান ওয়াদুদ দাদ খান সোয়েব দাদা ও তার স্ত্রী বেবী আপা আমাদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন

।দেওয়ান মান্নান দাদ খান যে তৃতীয় বিয়ে করেন হযরত সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সিপাহসালার (রঃ) এর বংশধর হবিগঞ্জ জেলার শায়েস্তাগন্জের দাউদনগর সাহেব বাড়ীর সৈয়দ আব্দুর রহমানের মেয়ে এবং গাজি মিয়া সাহেবের বোনকে ,সৈয়দ আবদুর রহমানের পাঁচ মেয়ের এক মেয়েকে , অন্য আর এক মেয়েকে বিয়ে করেন জয়পাশা জমিদার বাড়ির জমিদার সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহ , মান্নান দাদ খানের ভায়রা ভাই ছিলেন খন্দেগার সৈয়দ হেদায়েতউল্লাহ , আবার

এই খন্দেগার সৈয়দ হেদায়েত উল্লাহর বড় বোনকে বিয়ে করেন দেওয়ান মান্নান দাদ খানের প্রথম পক্ষ লাকসাম নওয়াব বাড়ীর সেকান্দর আলী চৌধুরীর ছেলে আইয়ুব আলী চৌধুরী অর্থাৎ নান্নী বিবির ভাইয়ের কাছে ,

ছোটবেলা থেকেই আমার আব্বা তার নানীর বোনের বাড়ীতে, অর্থাৎএই জয়পাশা জমিদার বাড়ীতে নানীর মতই আদর স্নেহ পেতেন, পুরো পরিবারের সকলেই ছিল তার কাছে অত্যান্ত মর্যদাসম্পন্ন এবং তিনিও ছিলেন এই জয়পাশা জমিদারবাড়ির সকলের কাছে প্রিয়পাত্র ও সর্বক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য ব্যক্তিত্ব ।সেই সুবাদেই এই বাড়িতে অবস্তান কারী যারা যারা থাকতেন সবাইকে অত্যান্ত আপনজন এবং ঐতিয্যবাহী এই বাড়িটিকে আমার আব্বার মামার বাড়ী বা আমি আমার দাদা বাড়ি হিসাবে জানি ও জেনে এসেছি।

যতদুর মনে পরে , যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই আম্মার সাথে প্রায়ই যেতাম কুলাউড় জয়পাশার সেই বিখ্যাত খন্দেগার বাড়িতে ,আমাদের নানাবাড়ি উছলাপারা খান সাহেবের বাড়ী থেকে বেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে পুর্বদিকে রেল লাইনে উঠতাম , রেল লাইন ধরে উত্তর দিকে এগুলেই একটু সামনে গেলে পুর্বদিকে ছিল রেলওয়ে থানা , তার পাশদিয়ে গিয়ে বেশকিছু ঘনবসতিপূর্ণ বাড়িঘর পেরিয়ে সাহেববাড়ির দক্ষিনদিকের মাটির দেওয়ার বা বাউন্ডারী ওয়াল পেরিয়েই পড়তো ছোট দাদা অর্থাৎ সৈয়দ হবিবউল্লাহ দাদার অংশ সেই অংশের আতিথেয়তা ছিল মনোমুগ্ধকর দাদি ছিলেন অনেক সুন্দরী এবং বিরামচরের জমিদার কন্যা ,বিরামচরের সেই দাদী ছিলেন অনেক বিনয়ী ও সদালাপী , তারপর সৈয়দ অলীউল্লাহ দাদার অংশ যেখানে ভাটিপারার আরএক জমিদার কন্যা আমার ঐ দাদী খুউব পান খেতেন এবং গান শুনতে পছন্দ করতেন , আমরা গেলে পরে চাচা ফুপুরা ঘিরে থাকতো , তারপর যেতাম অত্যান্ত পরহেজগার সবসময় বসে থাকতেন বিশাল বারান্দার ইজি চেয়ারে , সেই প্রিয় মাখন দাদার অংশে , যিনি স্বাধীনতার আগে কুলাউড়া ইউনিয়ন পরিষদে দীর্ঘদিন জনপ্রতিনিধিত্ব করেছেন এই দাদার অংশে আসলে অনেক সময় পেরিয়ে যেত , দাদী ছিলেন সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জের কানিশাইল (উত্তর বাড়ীর )নামকরবাড়ির জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সাহেবের মেয়ে ,তিনি ছিলেন বৃটিশ আমলের তৎকালীন সিলেট জেলার তিনজন শিক্ষিত ব্যক্তির একজন , সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পাকিস্তানের শুরুতে বগুড়ার ডি.সি. ছিলেন , এই দাদীর নাম ছিল হোসনা আরা চৌধুরী,কোনদিন তাকে ঘোমটা ছাড়া দেখেছি বলে মনে পড়ে না আমার এই দাদীর ও পানের বাটা সাথে থাকতো তিনিও পাকিস্তান আমলের মেট্রিক পরীক্ষাতে জিওগ্রাফীতে লেটার পেয়ে পাশ করা একজন শিক্ষিত মেয়ে এবং উত্তরদিকে সবার বড় ভাই মাহবুবউল্লাহ দাদা বা মবুব মিয়ার অংশ এই বড় দাদী ছিলেন অত্যানত্য সুন্দরী এবং চাঁদপুরের রুপসা জমিদার বাড়ীর একজমিদার কন্যা, সবকটি ঘর ঘুরা শেষে সামনে পুর্বদিকে বাংলোঘরে আর যাওয়ার সময় পেতাম না ।তবে দু এক বারগিয়েছি ,সুন্দর সুন্দর অনেক গুলো রুম ছিলো ঐ বাংলাঘরটিতে , শতবর্ষী এই বাংলাতে অনেক নামী দামী নেতা নেত্রীর আগমন হয়েছে , আত্বীয় স্বজনের পদচারনায় সর্বদা মুখরিত থাকতো, এলাকাবাসীর অনেক বিচার সালিশ ও আন্ন্দধন পরিবেশ ও পরিস্তিতির অগ্নিস্বাক্ষী স্মৃতি বিজরীত এই বাংলোঘর ।

জয়পাশা সাহেববাড়ীর ইতিহাস ঐতিয্য অনেক বিশাল ও সম্বৃদ্ধ, সারাদেশের সকল সম্ভ্রন্ত পরিবারের সাথে ছিল এই পরিবারের পারিবারিক যোগাযোগ ও কমবেশি আত্বীয়তা ।কিছু কথা প্রসংগক্রমেই এসে যায় । ৬০ এর দশকের শুরুতে আমার আব্বা সৈয়দ আব্দুল আহাদ মশকুর রচিত গ্রন্থ “জয়পাশার খন্দেগার পরিবার “থেকে জানা যায় হযরত সৈয়দ নসরুল্লাহ “ যিনি হযরত সৈয়দ শাহজালাল ( রঃ) এর সাথে ইয়েমেন থেকে সাথী হয়ে সিলেটে আসেন ,হযরত শাহজালালের মৃত্যুর পর তিনি একবার এই অন্চলে অন্যান্য সাথীদের সাথে দেখা করতে আসেন ।ফেরার পথে জয়পাশার পাহাড়ী ভুমিতে অবস্তান করে কিছুদিন ইসলাম প্রচার করেন ।সৈয়দ নসরুল্লাহ তৎকালীন সিলেটের শাসনকর্তার মেয়েকে বিয়ে করেন , তাদের পুত্র সৈয়দ মামুদ হাফেজ একজন বিখ্যাত ধার্মিক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন ।