চিকিৎসা হিসেবে যখন মানুষের ব্রেইন কেটে ফেলতে হয়

- প্রকাশিত: বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর, ২০২৫

- ১১৪ বার পড়া হয়েছে

মানুষের ব্রেইন মহান স্রষ্টার এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। দেড় কেজি ওজনের, দেখতে অনেকটা ফুলকপির মতো এই অঙ্গটি লক্ষাধিক সুপারকম্পিউটারের চেয়েও সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। এর গঠন এমন নিখুঁত যে—মাত্র সূচফোঁটার সমান ক্ষতিও জীবনকে বিপর্যস্ত করতে পারে। তবুও কিছু জটিল রোগে মানুষকে বাঁচাতে চিকিৎসকদের কখনও ব্রেইনের একটি অংশ কেটে ফেলতে হয়।

সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ মৃগী রোগ (Epilepsy)। ওষুধে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব না হলে শেষ বিকল্প হিসেবে করা হয় হেমিস্ফিয়ারেকটমি (Hemispherectomy)—অর্থাৎ ব্রেইনের এক পাশ কেটে ফেলা। অবিশ্বাস্য হলেও, অপারেশনের পর অনেকে আবার হাঁটেন, কথা বলেন, এমনকি পড়াশোনাও করেন। শিশুদের ক্ষেত্রে ব্রেইনের অবশিষ্ট অংশ নিউরোপ্লাস্টিসিটি (Neuroplasticity) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হারানো অংশের কাজ শিখে নেয়—এ এক রহস্যময় সৃষ্টির নিদর্শন (Helmstaedter & Kurthen, 2001; Pulsifer et al., 2004)।

মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্রেইন সার্জারি!

মানসিক রোগের চিকিৎসায় ব্রেইনের নির্দিষ্ট অংশ কেটে ফেলার প্রক্রিয়াকে বলা হতো সাইকোসার্জারি (Psychosurgery)। সাধারণত কপালের উপরের দিক থেকে মধ্য তালু পর্যন্ত ফ্রন্টাল লোব (Frontal Lobe) অংশে এ অপারেশন করা হতো—যা মানুষের আবেগ, চিন্তা ও আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৩৫ সালে পর্তুগিজ সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. এন্টোনিও এগাস মনিজ (Dr. António Egas Moniz) প্রথম এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেন—যা মানসিক রোগ চিকিৎসায় এক নতুন যুগের সূচনা করে। পরে নিয়ন্ত্রণহীন উত্তেজনা বা হিংস্র আচরণে ভোগা রোগীদের ক্ষেত্রে চালু হয় লবোটমি (Lobotomy)—যেখানে ফ্রন্টাল লোবের কিছু অংশ কেটে ফেলা হতো। এতে রোগীর অতিরিক্ত আবেগ ও ধ্বংসাত্মক আচরণ কমে যেত (Kolb & Whishaw, 2015)।

১৯৪৯ সালে নোবেল কমিটি মনিজের এ আবিষ্কারকে “মনোরোগ চিকিৎসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক” হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করে (nobelprize.org, 1949)।

পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০,০০০ লবোটমি সম্পন্ন হয় (Britannica)। বিখ্যাত আমেরিকান সাইকিয়াট্রিস্ট ডা. ওয়াল্টার ফ্রীম্যান (Dr. Walter Freeman) একাই করেন প্রায় ২০,০০০ অপারেশন—এর মধ্যে ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ. কেনেডির বোন রোজমেরি কেনেডি (Rosemary Kennedy), যিনি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন।

ব্রেইনের সীমা ও রহস্য:

ব্রেইনের সব অংশে অস্ত্রোপচার সম্ভব নয়। নিচের দিকে অবস্থিত ব্রেইনস্টেম (Brainstem) দেখতে অনেকটা ফুলকপির ডাঁটার মতো—এটি মানবজীবনের কেন্দ্র। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয় শ্বাস-প্রশ্বাস, হৃদস্পন্দন ও রক্তচাপ। এ অংশ সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না (Parent, 1996)।

সত্যিই, মানুষের ব্রেইন এক মহাজাগতিক রহস্য—যেখানে অর্ধেক কেটে ফেলার পরও জীবন টিকে থাকে, আবার এক বিন্দু ক্ষতিতেই নিভে যায় জীবনপ্রদীপ।

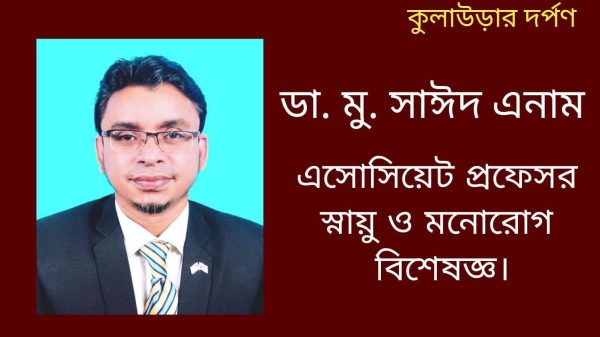

ডা. সাঈদ এনাম

সহযোগী অধ্যাপক, সাইকিয়াট্রি

ফেলা, আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত -২০২৫, আমাদের প্রকাশিত সংবাদ, কলাম, তথ্য, ছবি, কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার দণ্ডনীয় অপরাধ।